大規模改修を経て「ソソラホール」(中野市市民会館)がオープン

「そそら そらそら ウサギのダンス~♪」という歌い出しで有名な童謡「兎のダンス」。その歌詞を施設の愛称として取り入れた「ソソラホール」が昨年春にオープンした。このホールがあるのは、長野県北部の中野市で、「兎のダンス」の作曲者である中山晋平氏が中野市出身であることから、この愛称がつけられた。

◆概要

長野駅から長野電鉄で約50分の「信州中野駅」が最寄り駅で、そこから徒歩10分程度の住宅街に中野市役所と並ぶようにこの施設がある。元々は、ホールや会議室等からなる中野市市民会館(1969年竣工)があったのだが、築50年を超えた建物には耐震性の不足、設備の老朽化が見られ、ホール機能の向上も必要とされた。施設を改築するのか?改修するのか?中野市で検討した結果、コスト上の理由から、既存施設を残し、大規模改修によってさらなる長寿命化を図るという方針となった。改修設計者の選定にはプロポーザル方式が採用され、環境デザイン・宮本忠長建築設計共同体が選定された。また、改修工事の施工は中野・中沢特定建設工事共同企業体で、永田音響設計は建築音響・騒音制御について、改修設計段階から竣工測定までの一連の音響コンサルティング業務を担当した。

◆改修項目

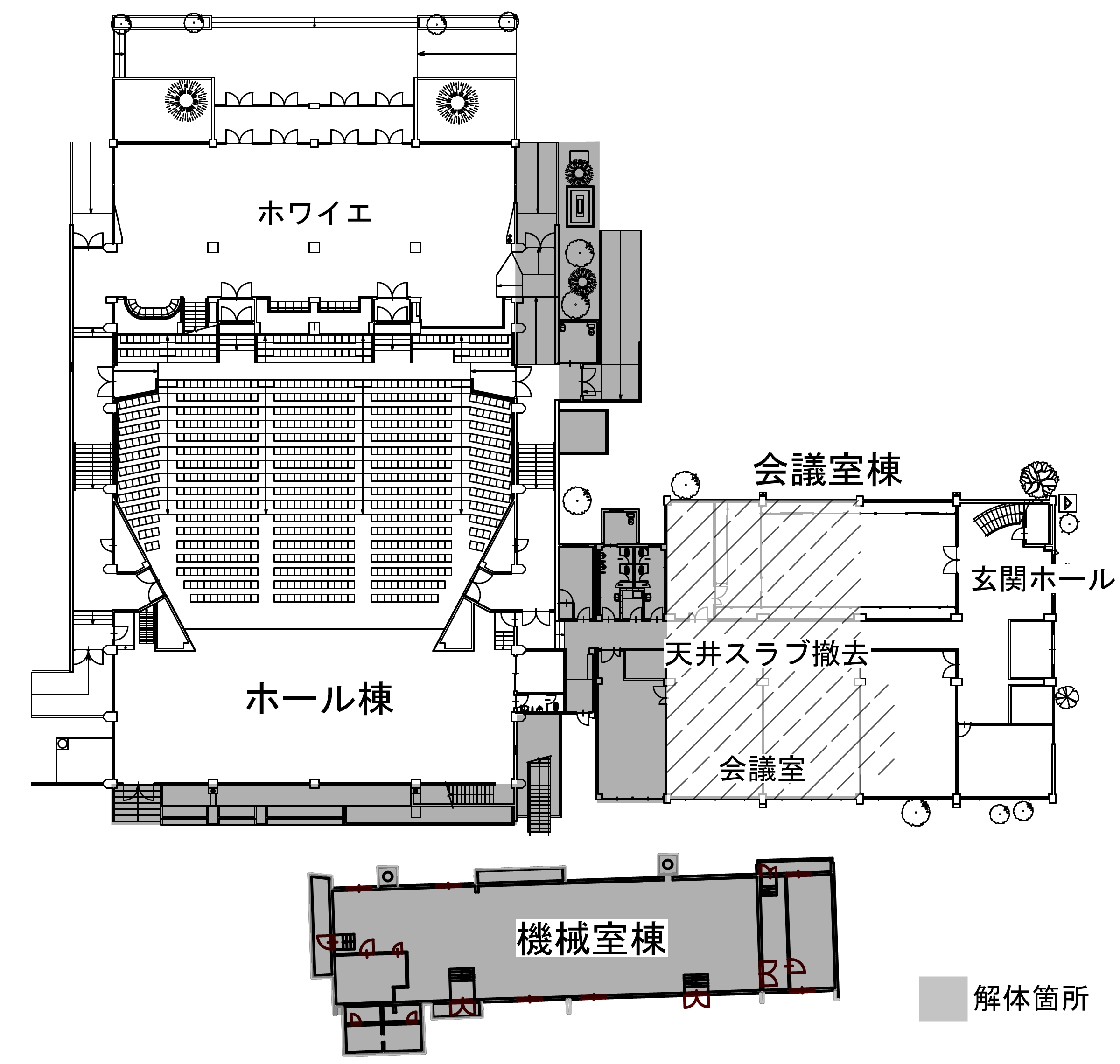

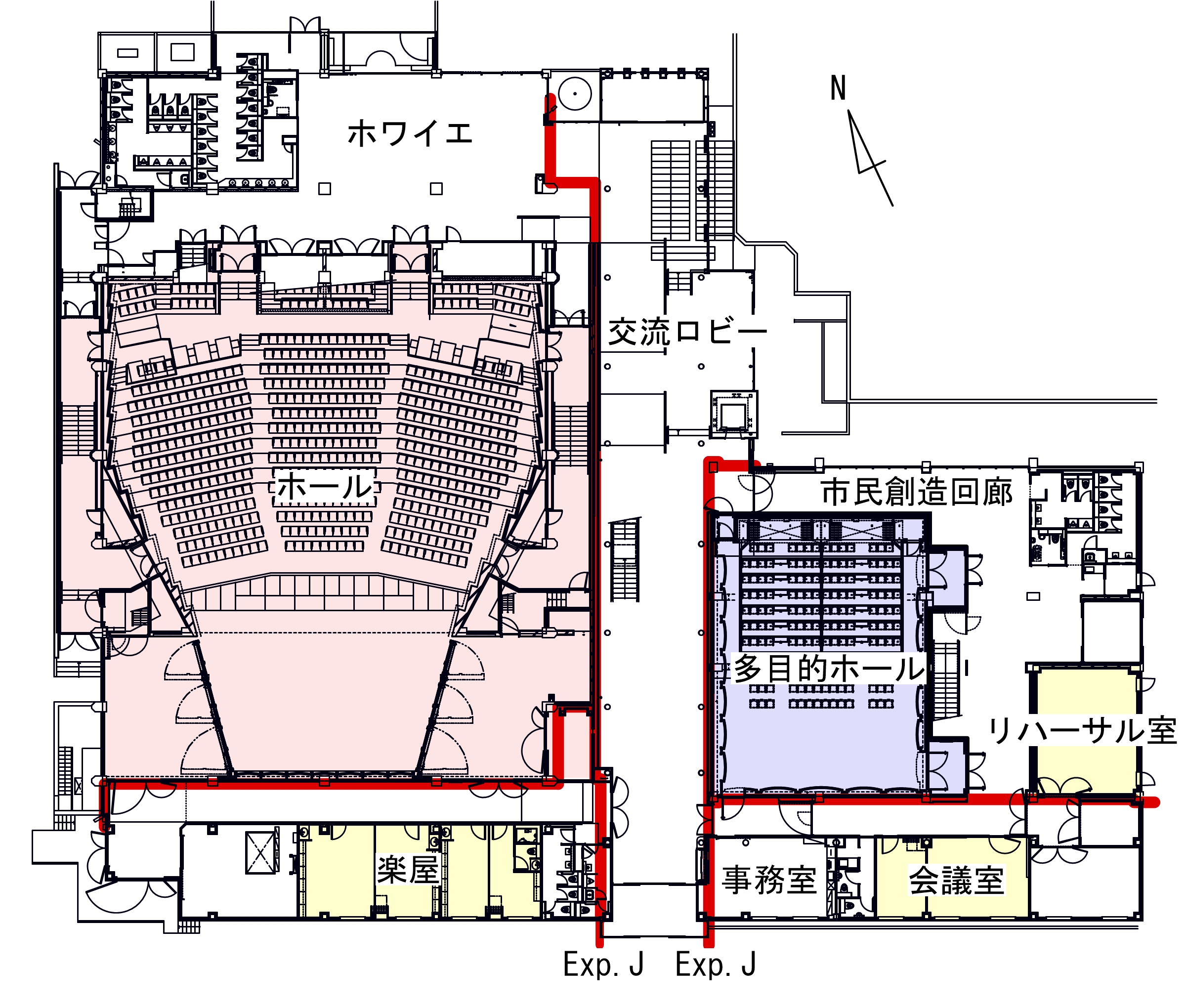

旧市民会館は、1012席収容のホール棟、複数の会議室からなる会議室棟、機械室棟の3棟で構成されていた(図1:改修前平面図)。プロポーザル公募にあたって中野市でまとめた改修の基本方針では、耐震補強や設備改修の他に、機械室棟の撤去、バリアフリー化、ホール機能の向上、多目的ホールや交流スペースの新設等も検討項目として挙げられていた。このような検討項目に設計者側からの提案も加えて、主に以下のような改修が行われた。(図2:改修後平面図)

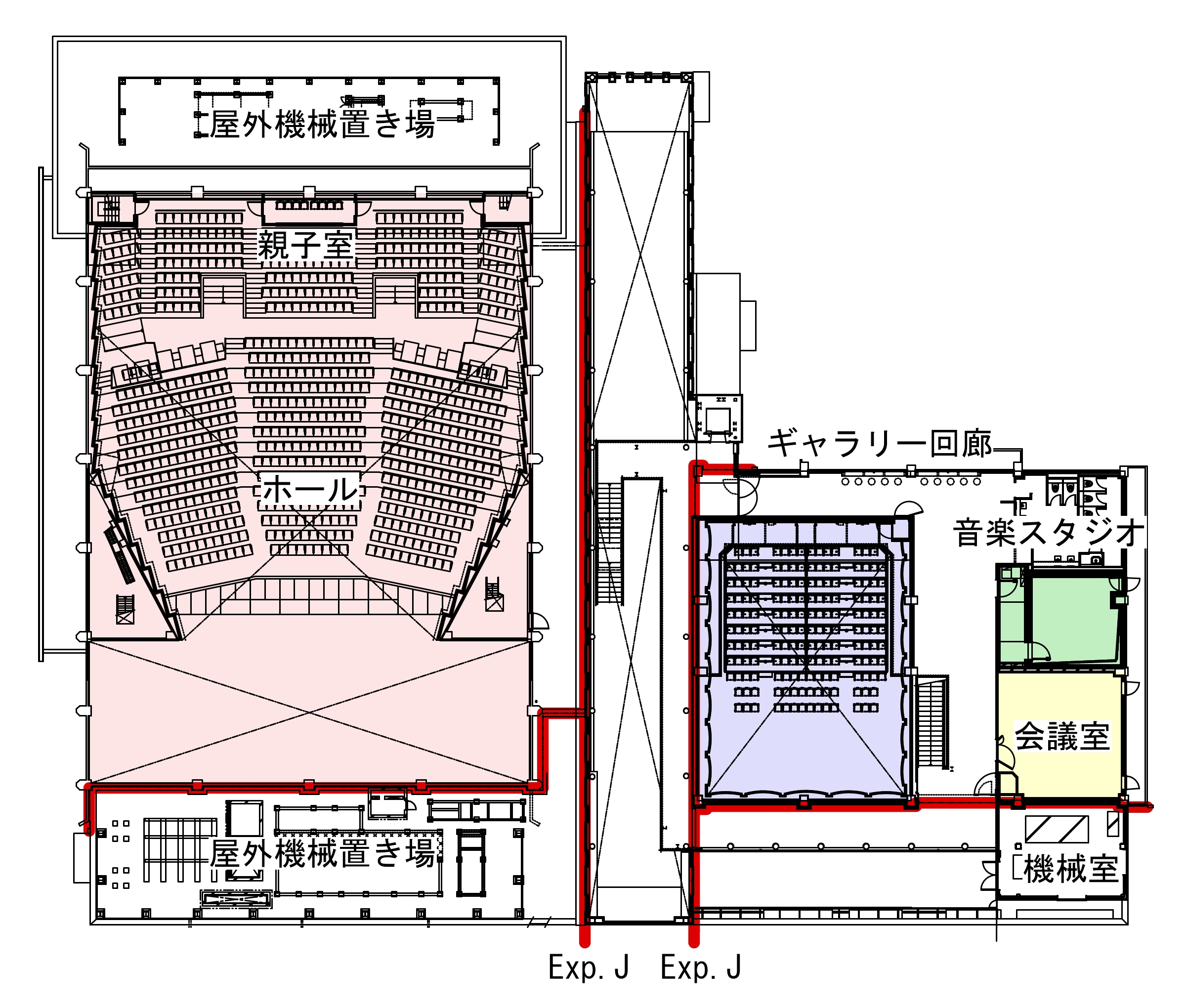

- ホール棟:ホール天井等の耐震改修、内装と設備(一般設備および舞台設備)の全面的な改修、客席椅子の更新(客席幅の拡張。1012席から737席に。)、舞台の拡張、親子室の新設、舞台裏の楽屋・楽屋通路の新設。調査測定を行った上での音響的な改修(ホールの室形状と内装仕上げの変更、防音建具の更新)。

- 会議室棟:既存棟の2階床スラブの大部分を撤去することで2層吹き抜け空間の多目的ホールを新設。さらに、音楽スタジオ(防振遮音構造)、リハーサル室、会議室も整備。

- 機械室棟:ホールの舞台裏側にあった機械室棟を撤去し、空いたスペースにホールの楽屋や事務室・会議室等を配置。ホール系統の空調機はホール棟地下階のスペースを機械室に改修して移動。その他の機器も、改修・新設した機械室に移動。

- ホール棟と会議室棟の間に交流ロビーを新設:施設を南北に縦断するロビーによって南側にある中野市役所との繋がりを高める。さらに廊下そのものが展示空間となるような市民創造回廊をロビーに面して配置し、共用空間に賑わいをもたせる。

本改修の遮音計画上のポイントとなったのは、同時利用が想定されるホールと多目的ホール(新設)間の遮音であった。施設全体の大規模な改修に伴って構造的なExp.Jが各所に計画され(図2参照)、両ホール間に設けられたExp.Jが遮音確保の役割も担っている。また、施設東側には音楽スタジオ、会議室、リハーサル室等の市民向けの室が近接して配置され、そのうち音楽スタジオを防振遮音構造とした。音楽スタジオの浮き床は既存のスラブ上への施工となったため、敷設タイプの防振材(耐水型高発泡浮床材、50 mm厚)として浮き床構造の厚みを抑え、音楽スタジオの前室をスロープとして、共用部との床レベル差を解消した。

ホールと多目的ホール間の遮音性能は低音域(63 Hz)で60 dB以上で、ロビーを挟んで近接した配置関係だが、Exp.Jによって高い遮音性能が得られている。

◆ホール

改修前のホール(写真1)は反射板を備える1012席の多目的ホールで、既存構造の耐震補強や客席天井の準構造化が主な改修項目であった。ホールの音響面の改修方針を検討するにあたっては、改修設計の初期段階に運営者(中野市)へのヒアリングと調査測定を行った。ヒアリングでは、「拡声音の明瞭度は良い」「生音が響かない。舞台上で手ごたえがない」等の意見があった。また調査測定では、残響時間(空席時測定値、500 Hz)が、反射板設置時で1.2秒(舞台幕設置時で1.0秒)と、他の同規模のホールと比べて響きが短いことがわかった。そこで、生音の音楽演奏時の舞台・客席への初期反射音の充実、残響時間の伸張を音響的な改修のテーマとして、以下のような改修を行った。

- 客席の天井:改修前と同程度の天井高という制限のなかで、天井からの反射音が客席の各エリアにしっかり届くように、既存の曲面形状から折板形状に変更して、反射に有効な勾配を各面に設定した。天井構成材も16 ㎜厚の積層ボードから石膏ボード15 ㎜×3枚として重量・剛性を増した。

- 舞台まわり:改修前はプロセニアム開口高さ(約6 m)や正面反射板の高さ(約4 m)が低くて窮屈な印象で、反射板同士の隙間も大きかった。そのため、演奏者は舞台上で響きを感じにくく、また、ホール全体の響きが反射板設置時と幕設置時でほとんど変わらない原因となっていた。本改修では、反射板の仕上げの重量を増すために、側面反射板(回転式のまま、下地の補強)・正面反射板(移動式パネル→舞台奥に固定に変更)といった反射板の設置方式の変更や下地の補強を行い、反射板同士の隙間も小さくした。また、天井反射板の高さも全体的に1 m弱高くした。

- 客席の側壁:改修前はその半分近くが吸音仕上げとなっていたが、残響時間の伸張のために全て反射仕上げとした。また、少しでも客席の中央方向に音が反射されるように、側壁全体を大きな折れ壁形状(壁の開きを狭めるような内向きの角度)で構成した。さらにその表面には庇状の反射面や小さな凹凸のあるレンガタイル仕上げを取り入れて拡散性も高めた。

側壁のレンガタイル(写真3)は、数種類の色味や大きさで構成されていて、庇面から上向きの間接照明で照らすと、レンガタイルの濃淡が浮かび上がり、ホール全体がとても温かみのある空間に変化する。改修前後の写真を見比べてもわかる通り、同じホールとは思えない程の変わり様で、新築のホールといっても良いほど、明るく、暖かく、そして舞台上の出演者が映える空間へと劇的に変わっている。改修後(737席)の残響時間(空席時測定値、500 Hz)は反射板設置時で1.7秒、舞台幕設置時で1.5秒で、改修前よりも約0.5秒長くなっている。舞台拡張に伴って演奏空間が客席側に張り出し、演奏者まわりの天井高が高くなったこともあり、舞台上では響きが感じられるようになった。また、客席側でも舞台上の音が音量感もありクリアに聞こえた。

さて、写真4は改修前のホールの天井裏の写真である。既存ホールでは、この細い鉄骨トラスによって乾式屋根と天井が支持されていた。本改修では、このトラス材よりもしっかりとした補強のブレース材や鉄骨(灰色)を既存トラスの下側に設けて、既存構造の補強やホールの天井構造の支持をしており(写真5)、この構造が前述したホール客席天井の重量の増加を可能にしている。しかも、これらの鉄骨材の搬入・施工、既存躯体への固定等、これほどの大掛かりな補強工事を屋根を解体することもなく、既存の空間内で、ホールの全面に対して行っている。客席から見上げても見ることは出来ないが、ホールにとっては長寿命化の肝ともいうべき改修内容であり、構造設計者や施工者にとっては一大チャレンジであったと思う。

◆多目的ホール

ホールの天井耐震改修と並んで大規模な構造的な改修を伴って作られた室である。具体的には写真6のように既存建物の床スラブの広範囲を解体することで、2層吹き抜けの平土間空間(13×17×6 m)を作り出している。音楽発表会や展示会等、積極的な市民利用を想定しており、1階レベルは、客席後方から床を階段状に引き出して移動椅子(170席)を並べることで、段床形式としても使用でき、2階レベルの技術ギャラリーには音響・照明の操作スペースが配置されている。

音響的には、天井を折板形状(一部を岩綿吸音板)、壁面を凸曲面とすることで、平土間状態でも均一な響きが得られるようにし、フラッターエコーも防止した。2階の技術ギャラリーの側方には吸音カーテンを設けて、催し物に応じて響きの調整が出来るようにした。残響時間(空席時測定値、500 Hz)は、1.4~1.3秒(カーテン収納~設置時)である。舞台エリアでの生音がホール全体でよく響く印象で、市民が気持ちよく楽器演奏・歌唱等を行えるのではないかと感じた。

◆大規模改修を振り返って

改めて今回の改修内容を振り返ると、建築計画、特に構造計画上はとても難易度が高くチャレンジングな改修であったと感じる。広範囲の解体、大掛かりな補強鉄骨の新設、そして各所に見られるExp.Jの数の多さもその規模の大きさ・複雑さを物語っている。

音響関連工事では、改修工事のスタート早々、既存の内装仕上げを解体すると、躯体のジャンカや用途・行き先不明の設備配管等の予期せぬものが多々見つかり、改修工事特有の悩ましい問題に直面した。施工者とこまめに現場を巡回し、躯体の補修、設備開口の孔埋め等の対策をその都度検討し、根気よく一つ一つの課題を潰していった。ホールの施工経験がない地元の施工者さんが、これは音響的にはどうなのか?マズくないのか?と細かい点も一つ一つ丁寧に質疑・対応してくれたのが印象深い。

構造的な改修のため、そのほとんどは利用者からは見えなくなってしまっているが、施設の図面や天井裏の構造等を自分の眼で見れば、なんて凄い工事をしたんだ!と皆さんがもっと驚くことに違いない。これだけの規模の改修を無事達成できたこと、そのプロジェクトに参画できたことは関係者としてとても誇らしいことである。そしてさらに誇らしいことに、このたび本改修工事が、R6年度の「国土交通大臣賞・耐震改修優秀建築賞」(一般財団法人 日本建築防災協会)という名誉ある賞を受賞した。発注者、設計者、構造設計者、施工者といった関係者の取り組みが評価されたということで非常に嬉しいニュースである。

さて、昨年のオープン以来、ホールでは、中野市市民音楽祭、久石譲氏(中野市出身)指揮による演奏会等、市民による利用や中野市にまつわる企画が開催されている。大規模改修により長寿命化を果たしたこのホールが、地元市民にこれからも永く愛され続けていくことを願っている。(服部暢彦記)