阿久根市民交流センター「風テラスあくね」のオープン

鹿児島県の北西部に位置する阿久根市は、南北約40kmにわたる東シナ海の海岸線や山々に囲まれ、古くから海・陸交通の要衝として海運業・商業などが発展してきた自然豊かなまちである。このまちで、約50年にわたり市民の文化活動を支えてきた旧市民会館に代わり、新しい市民活動の拠点として阿久根市民交流センター「風テラスあくね」が建設された。

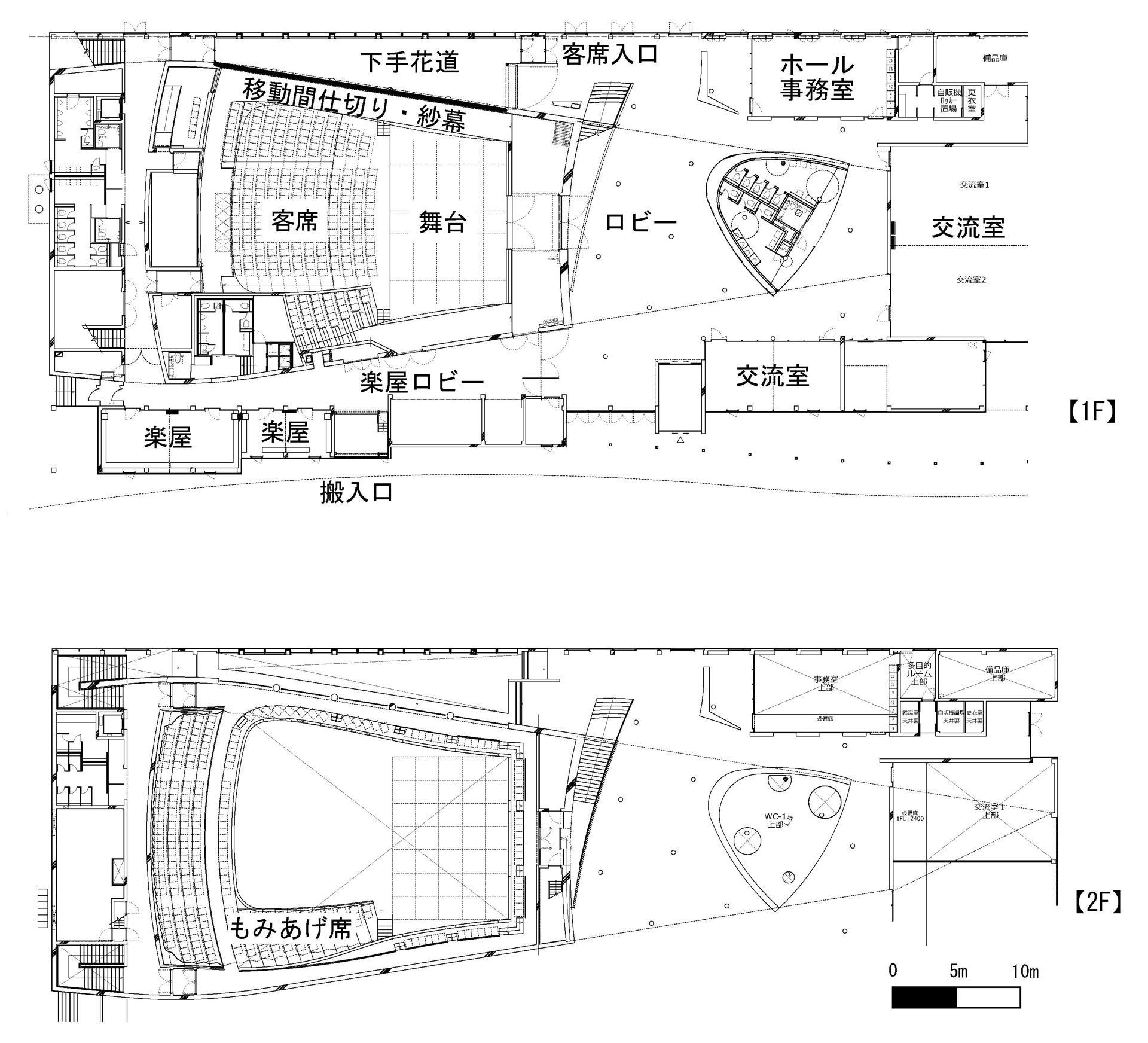

阿久根市民交流センターは、541席のホールを中心に、ホールの舞台裏に位置するロビーを介して、会議等に利用できる5室の交流室や、ホール事務室などが配置されている。設計段階に開催された10回を超える市民ワークショップでは、ホールや施設全体の使い方やイメージなどがグループで討論され、様々な意見が出し合われた。設計では、市民がより使いやすい施設となるよう、それらの意見が反映されていった。例えば、ホールを使用していないときには、ロビーとホール上手側の楽屋ロビーは、それらを区画している大扉を開けて一体として利用できる。また、楽屋を会議室としても使えるような設えとしておくなど、より市民が使いやすい計画となっている。設計段階においては、建設費や資材価格の高騰の影響で、コスト削減のための大幅な設計見直しが行われるなど、困難な局面を乗り越えて完成した市民待望の施設である。

設計は早稲田大学教授の古谷誠章氏+NASCA、建築工事は阿久根・タイセイ・前田特定建設工事共同企業体である。永田音響設計は、設計から施工段階、竣工時の音響検査測定まで、一連の音響コンサルティング業務を担当した。

この施設の特徴は何と言ってもホールである。ロビーからホールへは舞台下手側の入口から客席下手側に設けられた花道を通って客席にアクセスする。ロビーからホールに一歩足を踏み入れると、他のホールとは違う雰囲気に圧倒される。ホールの天井と壁は、通常みられるボードなどの内装仕上げは貼られず、構造体のコンクリート面がそのままホールの内装面を形成している。天井のコンクリート面の高さは、舞台先端において舞台床から約13mで、舞台側から客席側にむかって徐々に高くなり、客席側の最高部のハイサイドガラスからは明るい光がホールの中に取り込まれている。客席上手には1階席と2階席をつなぐ“もみあげ席”が設けられ、客席は非対称な形状である。そのもみあげ席により客席と舞台の移動が容易になり、市民が催しに参加しやすいような計画となっている。客席下手の花道は、移動椅子を並べて客席としたり、演奏者がならんで拡張舞台としたり、あるいは紗幕や移動間仕切りを設置して花道と客席を区画して使ったり、催しに合わせた様々な使い方が可能となっている。また、舞台正面の大扉を開けると、ロビーから舞台へ直接アクセスでき、舞台正面から演奏者が登場するなどの演出も可能である。

このホールは、多目的ホールでありながら舞台反射板を持たない。舞台上の天井面には、舞台スノコが露出して設けられ、そこに可動式のバトン・照明・音響設備のスピーカが設置されている。ピアノや合唱などの生音のコンサートは、舞台幕なしのコンサート形式で行うことを基本とし、講演会や演劇などでは、舞台幕を設置しプロセニアムを構成する。舞台幕を設置した状態では、一見普通の多目的ホールの幕状態と見た目はそれほど変わらない。もちろん、舞台幕の取り外しには当然の手間が必要であるが、舞台幕の取り付け金具を取り外ししやすいものとしたり、取り外し後の舞台幕を入れるためのキャスター付きの箱を用意するなどの工夫をすることで、できるだけ短い時間で舞台転換が可能なように作られている。

舞台幕なしのコンサート形式においては、舞台から客席に滑らかにつながった高い天井のコンクリート面や、側壁、花道の移動間仕切り壁からの反射音が客席中央部に有効に到達するように室形状の検討を行った。また、バルコニー席や上部のテクニカルギャラリーの下面を音響的な庇として利用することで、さらに舞台や客席への2次反射音を増やしている。客席後壁のコンクリート面は意匠的な意向で反射面としながら、舞台へのロングパスエコーが生じないように、客席側へ凸面とし、客席側に傾斜させる角度を検討した。天井が高くコンクリート面が多い空間のため、残響過多とならないよう配慮し、2階客席の後壁は折板形状と有孔板の組み合わせとし、より吸音面を多くするため、折半形状の小口部分も吸音面とした。また、凸面の後壁の下面に吹付の吸音材を設置したり、シーリングスポット室の内部にグラスウールを多めに貼るなどして、ホールの残響時間をコントロールした。ホールの残響時間は、舞台幕なしのコンサート形式で2.1秒/1.7秒(空席時/満席時)、講演会などを想定した舞台幕ありの状態では1.5秒/1.3秒(空席時/満席時)である。(いずれも500 Hz)

オープン前の11月には、“クリエイティブトリセツ“という名で市民向けのホールの使い方の説明会が行われた。設計チームから、建築計画や、舞台の可変機構および音響設計の考え方の説明をするとともに、設計チームと市民の有志メンバーで、童謡”ふるさと“の合唱をし、舞台幕あり/なしの音響空間の違いを体験してもらった。また、舞台幕の取り外し作業に市民の方にも参加してもらうなど、従来のホールとは少し異なるホールを有効に利用してもらうための重要な機会が設けられた。

年明けの1月19日(土)には、開館記念式典とともに、大河ドラマ“西郷どん”や、阿久根を舞台にした映画“かぞくいろ”の作曲を手掛けた富貴晴美さんのトークコンサートが行われた。“かぞくいろ”にエキストラとして出演した市民もたくさん来場しており、エキストラの方から撮影時のエピソードを聞きながら、実際に映画やドラマで使われた音楽を作曲者の富貴さんがピアノで演奏するという贅沢なひとときで、コンサート後のサイン会には長蛇の列ができるなど、大変な盛り上がりであった。

阿久根のホールは従来のホールとは少し違う。それをネガティブに捉えないで、様々な使い方が可能な面白いホールだというアピールポイントにできるかどうかは、ホールの今後の使われ方にかかっている。幸いなことに、阿久根の皆さんは、このホールの性格や使い方を理解し、積極的にホールを使おうとしてくださっている。ぜひ、多くの人に、このホールに足を運んでいただきたい。(酒巻文彰記)

“IMPACT Centre” エジンバラ(スコットランド)に新しいコンサートホール

歴史と文化遺産の街、スコットランドのエジンバラは、文化活動が盛んな街としてもつとに有名で、毎年開催される舞台芸術の祭典、エジンバラ・フェスティバルがその中心的な役割を果たしている。1947年に始まったこのフェスティバルは、今では世界最大規模の祭典にまで成長した。そして、地元エジンバラが誇るスコットランド室内管弦楽団(Scottish Chamber Orchestra (SCO)) の演奏活動の拠点でもある。

新しいコンサートホール施設 “IMPACT Centre” は、エジンバラで必要な中規模の音楽施設として、そしてSCOの本拠地ホールとして建設されることが予定されている。その目標は、世界レベルのコンサートを毎年のフェスティバルの時だけではなく一年を通して提供することにある。クラシック音楽専用ホールとして設計される約1000席規模の新コンサートホールとともに、教育、リハーサル、レコーディング等のコンサート以外の用途にも使われる200席規模のフレキシブルなスタジオも併設されることになっている。

新施設が建設される予定の敷地は、ユネスコ世界遺産であるエジンバラの新街区 (New Town) 東端に位置するジョージ通り (George Street) の端の一等地で、アンドリュー広場 (Andrews Square) にある Dundas House の直ぐ裏側に位置する。

2016年に設立されたThe International Music and Performing Arts Charitable (IMPACT) Scotland が、この施設の建設と将来の運営を責任を持って進めて行くことになっており、スコットランドの Royal Bank と、慈善団体の Dunard Fund がプロジェクトをサポートしている。

(イメージ提供:David Chipperfield Architects/Hayes Davidson)

永田音響設計は、2016年の8月に “IMPACT Scotland” から指名されて、建築設計者選定のコンペ用の音響ガイドラインをまとめるとともに、コンペの選定委員として参加した。そして最終的には、コンサートホールの音響設計そのものも担当することになった。

建築設計者選定のコンペは 2017年の初めに実施され、世界中から 60 を超える応募を集めた。このうち 6チームが二次段階の審査に進み、各々がそのデザインの基本概念を提案して競った。そして 2017年の中頃、ロンドンから参加した David Chipperfield Architects (DCA) が建築設計者として選ばれて、基本設計概念の取りまとめ作業(RIBA Stage 1)を担当した。なおデザインチームには、Theatre Projects (劇場コンサルタント) とArup (一般建築音響コンサルタント) がコンサルタントとして参加している。デザインチームは、2018年の後半に基本設計 (RIBA Stage 3) を取りまとめた後、現在、実施設計の取りまとめ作業 (RIBA Stage 4) を行っている。

先頃、音響実験用の 1:20 縮尺の模型がロンドンにおいて製作され完成した。これから約2か月にわたって、有害エコーの除去等の音響実験を行うことになっている。(Marc Quiqerez 記)

Project website: http://impactscotland.org.uk/

DCA website: https://davidchipperfield.com/project/edinburgh-music-venue-the-impact-centre