ピエール・ブーレーズ・ザール(ベルリン)オープニング

ピエール・ブーレーズ・ザール(Pierre Boulez Saal)が去る3月4日にベルリンに正式にオープンした。2015年11月の本ニュースにて報告したように、本ホールは音楽監督のダニエル・バレンボイム(Daniel Barenboim)がその友人であるフランク・ゲーリー(Frank Gehry)に建築デザインを依頼したもので、永田音響設計はフランク・ゲーリーからの依頼によりその音響設計を担当した。本プロジェクトは、隣接するベルリン国立オペラ劇場(Staatsoper Unter den Linden、音楽総監督:ダニエル・バレンボイム)の裏手にあった倉庫の建物の内部を改築・改修したもので、通常の新築プロジェクトに比べて工期が比較的短いが、それでも設計に約1年半、工事に約3年半の計5年が必要であった。

ベルリン国立オペラ劇場は、地理的にも文化的にもベルリンの中心に位置している。Franzosische Strasse 33Dという新ホールの住所は、ベルリンの中心地区でも最も重要な場所にあり、オペラ劇場とともに街の新しい音楽軸の一端となる。軸のもう一方の端はベルリン・フィルハーモニーのメインホールと室内楽ホールで構成され、その軸に沿ってコンツェルト・ハウス(Konzerthaus、1600席規模のコンサートホール)とコミッシェ・オパー(Komische Oper、1700席規模のオペラ劇場)が位置している。新ホールは、500-700席規模の室内楽用ホールとしてベルリン中心部に建設された最初のホールであり、大きな期待を担っている。

建築設計&音響設計

新ホールのアイデアは、フランク・ゲーリーとダニエル・バレンボイムが最初に会った時にすでに生まれていた。ゲーリーは、楕円形状のホールを「ナプキン・スケッチ(napkin sketch)」に描いていたのである。しかし、ゲーリーの最初のデザインは、ステージをホールの一端に配置した従来型レイアウトで、観客だけが楕円形状のホール客席において向き合うように配置されていた。ゲーリーのデザインを見たバレンボイムは直ぐに「フランク、楕円形は面白い!是非、是非!」。その時の楕円形のスケッチは、ホールのプログラムのカバーを飾るデザイン・ロゴとして採用され、現在に至っている。

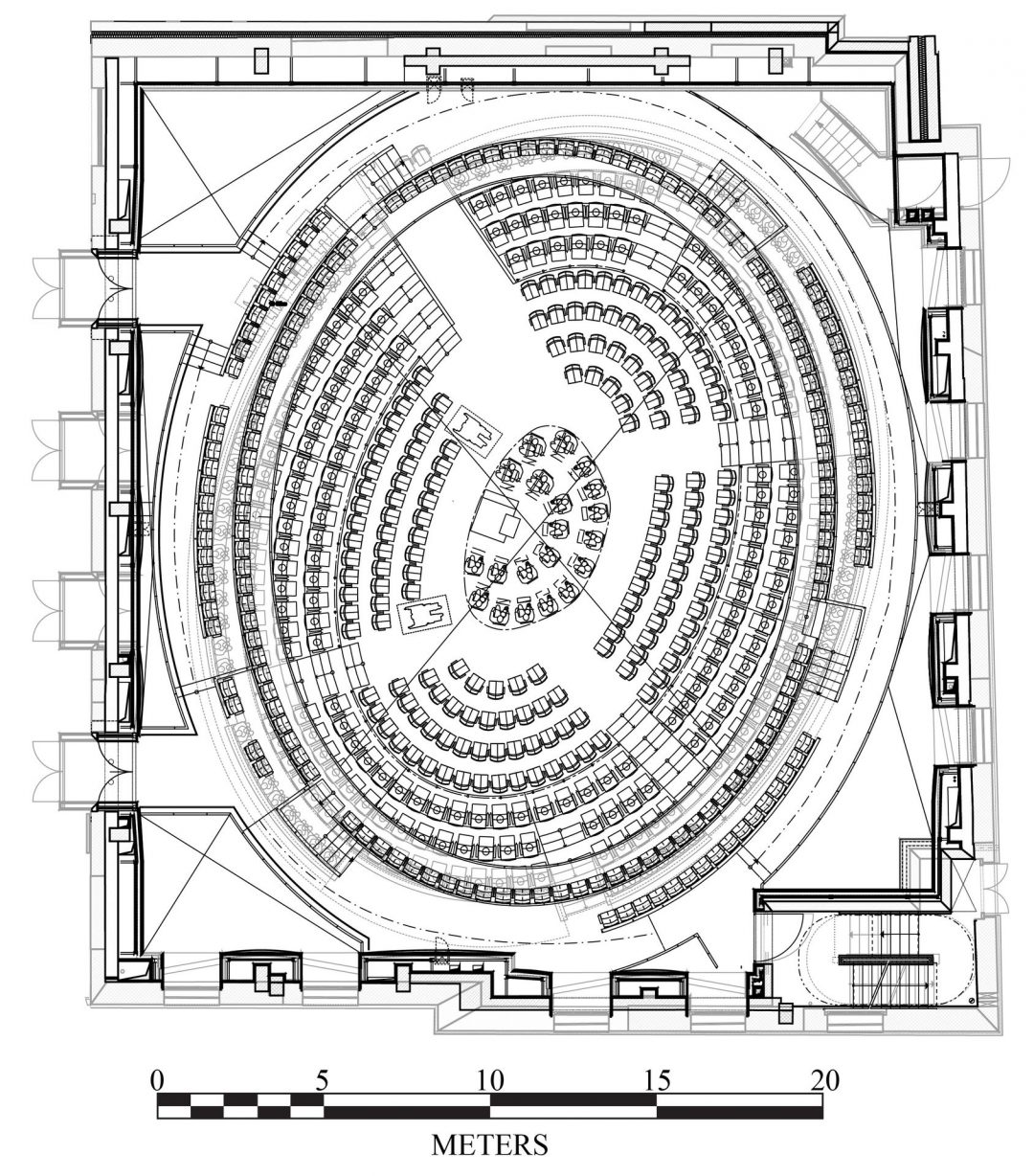

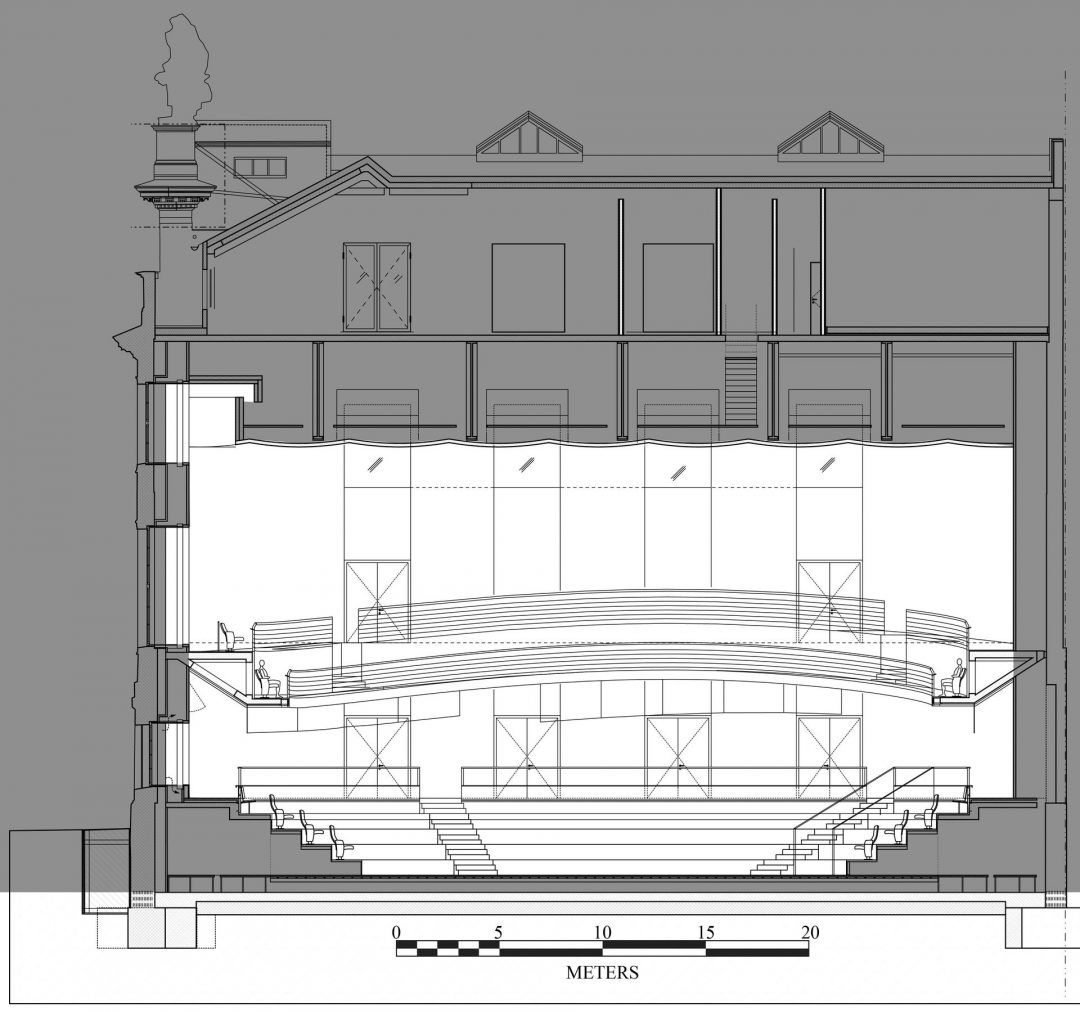

楕円形状にレイアウトした客席の中央部にステージを配置することによって、そしてステージ周辺の可動客席を様々な形状に組合わせることによって、ブーレーズが意図したある種の “モジュール可変ホール”(Salle modulable)が可能となる。楕円形状の客席レイアウトは、視覚的にも心理的にも聴衆どうしの距離を小さくすることができ、ホール客席内の強い一体感が期待できる。また、アンサンブルの種類や大きさ、レイアウトに応じてステージの大きさや配置がかなり自由に変更可能になっており(計630席の客席のうちの最大100席分のスペースがステージとして使用可能)ステージと客席との間の一体感も高まる。本ホールのようなステージと客席の一体感・緊密感は、より小規模の室内楽ホールでさえなかなか体験できない。

バルコニーとメインフロアの2つの楕円形は平面的には互いにわずかにずれている(平・断面図参照)。そして、バルコニーはメインフロアの聴衆の上に浮かんでいるように見える。バルコニーは、外壁に触れている5ヶ所のポイントでのみサポートされており、下部に柱はない。バルコニーの床は水平ではなく、高さ方向に約1mの高低差が設けられており、ホール空間がよりダイナミックに感じられる。バルコニーの手摺部分は細いパイプのみで構成され、また、バルコニーの壁部分(垂直面)はトラス構造になっておりその開口部は音響的に透過なメッシュで覆われている。このようにバルコニー部分は可能な限り音響的に透過な構造となっており、ホール全体空間のシューボックス形状としての音響的なメリットが生かされるよう意図している。残響時間の測定結果は約1.9秒(500Hz、空席時)であり、630席規模のホール空間としては残響時間は比較的長めである。

この室内楽ホールの最もユニークな音響機能の1つは、バルコニーの下側に吊るされたガラスの「フィン」であろう。これらのフィンは、古典的なシューボックス型ホールのサイドバルコニーと同様の役割を果たしている。バルコニーが楕円形状であることから、このフィンの平面的な形状も大きな凹形状とならざるを得ないが、これは音響的には好ましくない。本ホールにおいては、凸面の小さなセグメントに分割して、音の集中が起こらないように工夫した。

オープニング

オープニングのプログラムは、本ホールのユニークな空間構成が生かされるよう考慮されたもので、ホール名ともなっているピエール・ブーレーズによる2つの曲がコンサートのオープニングと締め括りの最後の曲として選定された。最初の曲 “Initiale” は、7本の金管楽器のために書かれており、奏者は2つのグループに分かれてバルコニー上に向かいあって配置され、バレンボイムはバルコニー上のさらに別の場所から指揮した。続いて、ソプラノ、クラリネット、ピアノによるシューベルト作曲の「The Shepard on the Rock」と、モーツァルト作曲のピアノ四重奏曲が1階中央部にステージを移して演奏された。 Alban Bergによるヴァイオリン、ピアノと13の管楽器のための作品など、通常のコンサートではめったに聞けない作品も演奏された。新曲、ジョルク・ウィッドマン(Joerg Widmann)の「ソロ・クラリネットのためのファンタジー」は再度バルコニーから演奏され、最後にブーレーズのピアノx3、ハープx3、パーカッションx3、のための作品「sur Incises」によって締めくくられた。この最後の曲で意図的に演奏されるハーモニクス(倍音)は、本ホールにおいては非常に効果的に聞こえ、その音響特性の特長がうまく強調されていた。(原文英文、Daniel Beckmann記)

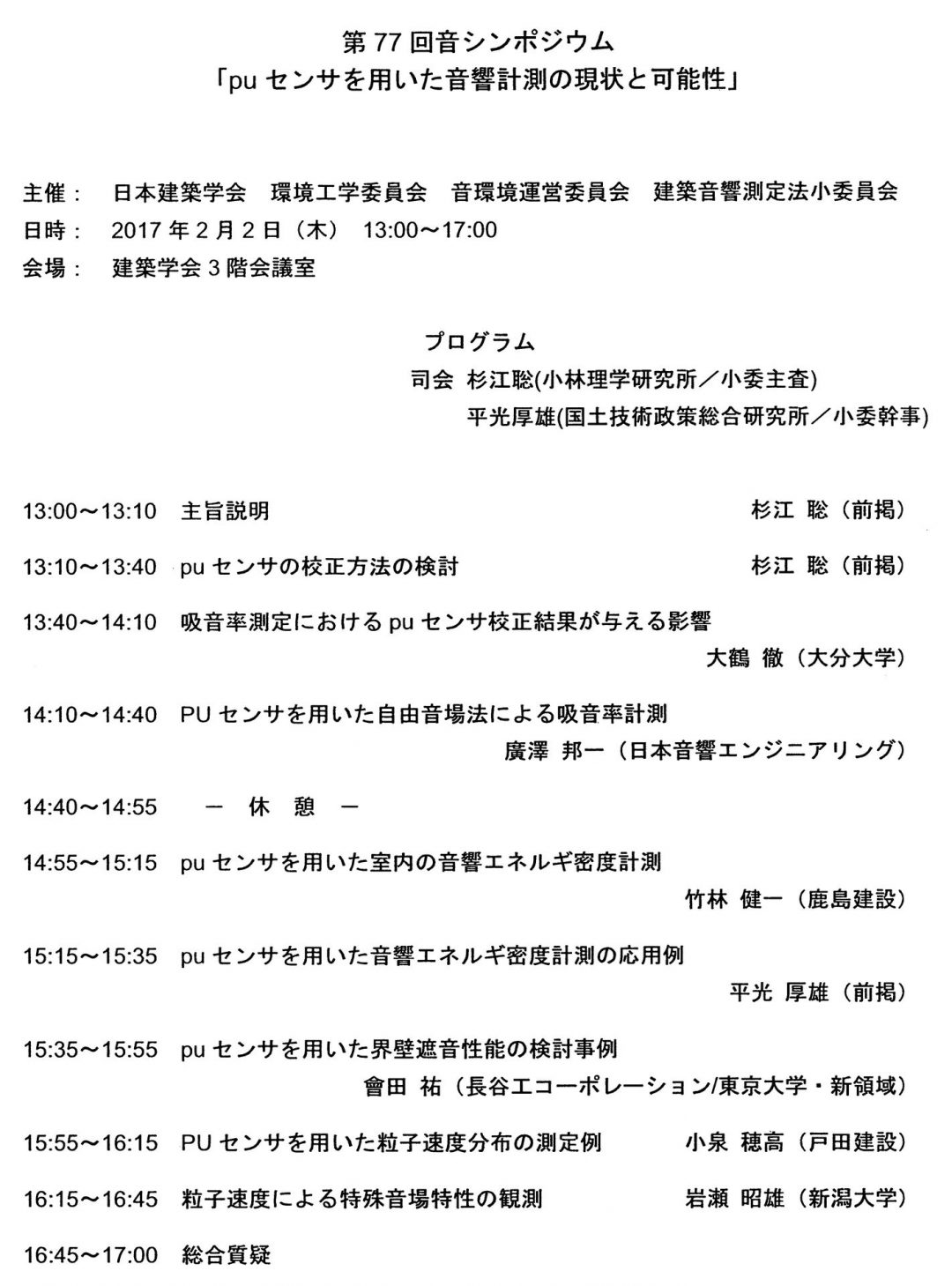

第77回 音シンポジウム「puセンサを用いた音響計測の現状と可能性」

2月2日に、日本建築学会の音シンポジウムが開催された(主催:建築音響測定法小委員会)。今回の音シンポジウムは、音圧(p)マイクロホンと粒子速度(u)センサを組み合わせたセンサ(以下、puセンサ)に着目し、その研究成果や測定事例とともに、その測定における課題や失敗談等も交えて、音響計測のさらなる精度向上や適用範囲拡大の可能性について議論するというのが趣旨であった。

ここで粒子速度センサについて、簡単に紹介したい。「粒子速度」とは音響学における基本的かつ重要な概念で、音が伝わるときの媒質である空気の粒子の往復運動の“速度”として定義されている。一見イメージが湧きにくい概念であるが、様々な音響計測の場面で必要な物理量である。例えば様々な音源の放射特性を調べる場合には、厳密には音圧の測定だけでは不十分であり「音響インテンシティ」(単位時間に単位面積を通過する音のエネルギー)を測定する必要があるが、音響インテンシティは、音圧(p)と粒子速度(u)の積で定義されるために、音圧と粒子速度を同時に測定することが必要となる。従来の粒子速度の測定では、粒子速度を直接計測することは困難であり、近接して設置された2本のマイクロホンで測定された音圧の微小な差から近似的に算出することが一般的であった(2マイクロホン法あるいはp-p法)。こうした背景の下、粒子速度を“直接”測定できるセンサとして開発されたのが、2001年にオランダのMicroflown Technologies社で製品化された粒子速度センサである。センサの内部には2本の極めて細い白金線が平行に配置され、それらの白金が電流で約200℃に熱せられている。その近くを空気が通過し白金から熱を奪うことによって2本の白金線間には微小な温度差が生じる。この温度差から粒子速度を算出するというのが粒子速度センサのメカニズムである。

鹿島建設の竹林氏、国総研の平光氏の発表では、測定法小委員会でのこれまでの検討報告として、室内の音響エネルギ密度や遮音性能・床衝撃音の測定において、puセンサを用いて粒子速度も合わせて測定することにより、室内の受音点位置による測定値のバラツキが小さくなることから、受音点の数を減らすことができる可能性が示された。また、長谷工コーポレーションの會田氏からは、断熱複合パネル直貼り工法の遮音欠損について、パネル近傍の粒子速度を測定・可視化することで、パネル材の共振現象による遮音欠損の場所を特定した事例が紹介された。戸田建設の小泉氏からは、窓ガラスの遮音性能の向上の取組みとして、ガラスに逆位相の振動を与えて放射音を低減する“ANC”(Active Noise Control)の検討において、ガラスの振動特性とANCの低減効果について、ガラス近傍の粒子速度の測定による検討事例が報告された。また、新潟大名誉教授の岩瀬氏の発表では、puセンサ登場以前の事例も含めて、孔あき板の近傍での粒子速度分布や、コンクリートのひび割れ部近傍の粒子速度の計測によるひび割れの深さの推定の可能性など、粒子速度を観測することによる特殊音場特性の観測事例が紹介された。このように、いろいろな場面での検討に利用できる可能性が期待される一方、大分大教授の大鶴氏や小林理研の杉江氏からは、センサの校正方法や校正時期(実際の測定からどのくらい時間をおいて校正するか)が測定結果に少なからず影響を及ぼす可能性があることなど、課題も多く指摘された。また、現状では1社のみの製品であり、その扱いや測定が比較的難しいことから、広く普及しているとは言い難く、絶対的な検証データが不足しているとの指摘もあった。今後、puセンサを用いた粒子速度計測のさらなる活発な研究、検討に期待したい(酒巻文彰記)

Microflown Technologies社: http://www.microflown.com/

東洋テクニカホームページ: http://www.toyo.co.jp

音楽の可能性を探る〜多様性を認め合う社会に向けて〜

2月26日、ミューザ川崎シンフォニーホール企画展示室で開催された「セミナー&ディスカッション」に参加した。この企画は「音楽の可能性を探る」と題して、年に数回、不定期に開催されている。これは音楽に限らず、まちづくりやサッカーJリーグなど、様々な分野の方によるセミナーから始まり、その後に講演者と参加者によるディスカッションが行われる形式を取る。各回ごとに対象者や人数制限が設けられてはいるものの、興味があればどんな方でも参加を申し込むことが可能だそうだ。

今期のテーマは、昨年4月に施行された「障害者差別解消法」への対応も含めた、ホールなどにおけるバリアフリーについてであった。劇場やホールで働く方を主な参加対象者とし、第1回は身体障害、第2回が聴覚障害、第3回は視覚障害に焦点が当てられた。著者が参加したのは第2回で、聴こえないとはどういうことか、ホールとして準備するべきものとは、といったことが議論された。参加者はミューザ川崎のスタッフだけでなく、神奈川県民ホール、東京芸術劇場、東京都豊島区のあうるすぽっとなどから来場されていた。

この日の講演は2つあり、1つはNPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク副理事の萩原昌子氏による「聴こえないってどういうことだろう」、もう1つはパイオニア株式会社の山下桜氏による事例紹介、「身体で聴こう音楽会のご紹介」であった。手話通訳とUDトークによるリアルタイムの字幕化が行われ、萩原氏を含む聞こえない、聞こえづらい方とも積極的なディスカッションが可能な環境が整えられていた。それぞれの講演とディスカッションの内容を交えながら、筆者が感じたことを紹介する。

聴こえないってどういうことだろう

一口に「聴こえない」と言っても、実際には、生まれつき聞こえない、加齢に伴って聞こえなくなった、ある程度の音量以上の音しか聞こえない、高音が聞こえない、右側からくる音が聞こえにくい、など、様々な状態があることを理解して、受付や上演方法を工夫する必要がある。現在、ホールに導入されている補聴システムの多くは磁気誘導ループや赤外線/FM補聴システムのいずれかで、それらの仕組みは、音を磁界や電波に変換して伝送し、受信機側で個別の聴力に合わせて増幅、調整させるものである。そのため、もとの可聴域が狭すぎる場合など、効果が得られない人もいる。使い勝手など、利用者によりシステムの好みもあるので、可能であれば複数の対応策による選択肢を準備したいところである。また、音以外による補助として、音声情報の文字化/視覚化が挙げられる。機械による様々な言語の音声認識精度が近年爆発的に向上しているため、演劇など言葉が主な公演だけでなく、楽曲解説を予定しているコンサートなどにも簡易に字幕システムを用意することが可能になると期待している。ただし、これらの補助システムは、公演中に客席内でヘッドホンを着用したり、スマートフォンのような機械の操作が発生するため、他の鑑賞者とトラブルになる可能性をはらむ。ホールのバリアフリーについての理解が、運営者や補助システムの利用者だけでなく、一般常識として浸透することが望ましい。

ヘッドホンは手前の”リスニング用”に最近交換された

身体で聴こう音楽会のご紹介

パイオニアの創業者が開発した「体感音響システム」を演奏会場の椅子に設置し、音楽に合わせた振動により聴覚に障害を持っている方にも音楽を楽しんでもらおう、という趣旨の音楽会で、1992年から継続されている。サントリーホールや東京芸術劇場、横浜みなとみらいホールなどを会場とした日本フィルハーモニー交響楽団の演奏会や、オリジナルのミュージカル、手話コーラスのコンサートなど、多彩な催しが企画されているそうである。例えばパイプオルガンや太鼓などは、音を振動として身体で感じられるため楽しみやすい、という人も多いようなので、ホールでは舞台床の振動が客席床にも伝わりやすくなるような構造を採用することで、音楽を楽しめる人が増えるかもしれないと感じた。

今後も、静けさ、よい音、よい響きを、より多くの人に感じてもらえる環境作りを続けていきたい。(鈴木航輔記)