ハルビン・コンサートホールの竣工

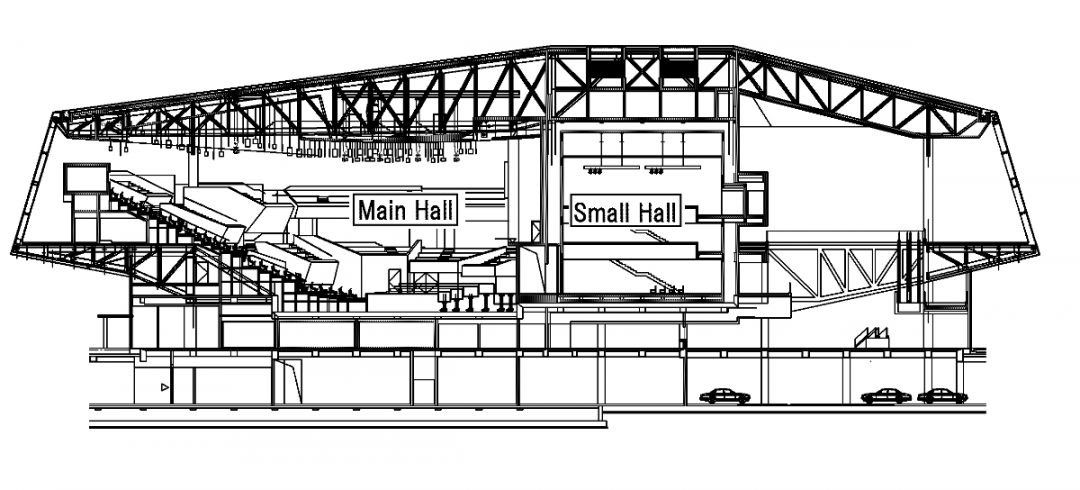

中国・ハルビン市で建設が進められていたコンサートホールが竣工し、昨年運用が開始された。設計は、磯崎新+胡倩工作室(IHP)・上海現代建築設計(集団)・永田音響設計からなる設計連合体で、2010年末に実施された設計コンペで選ばれた(本ニュース280号(2011年4月))。建物の外観は”氷の結晶”をイメージさせるガラスの箱で、その中に1200席の大ホール、400席の小ホール、リハーサル室を含むハルビン交響楽団の諸室が収容されている。同団や建物管理の諸室は地上レベルに配置され、聴衆を迎える大・小ホールは2階より上に持ち上げられている。

大ホール(1200席)

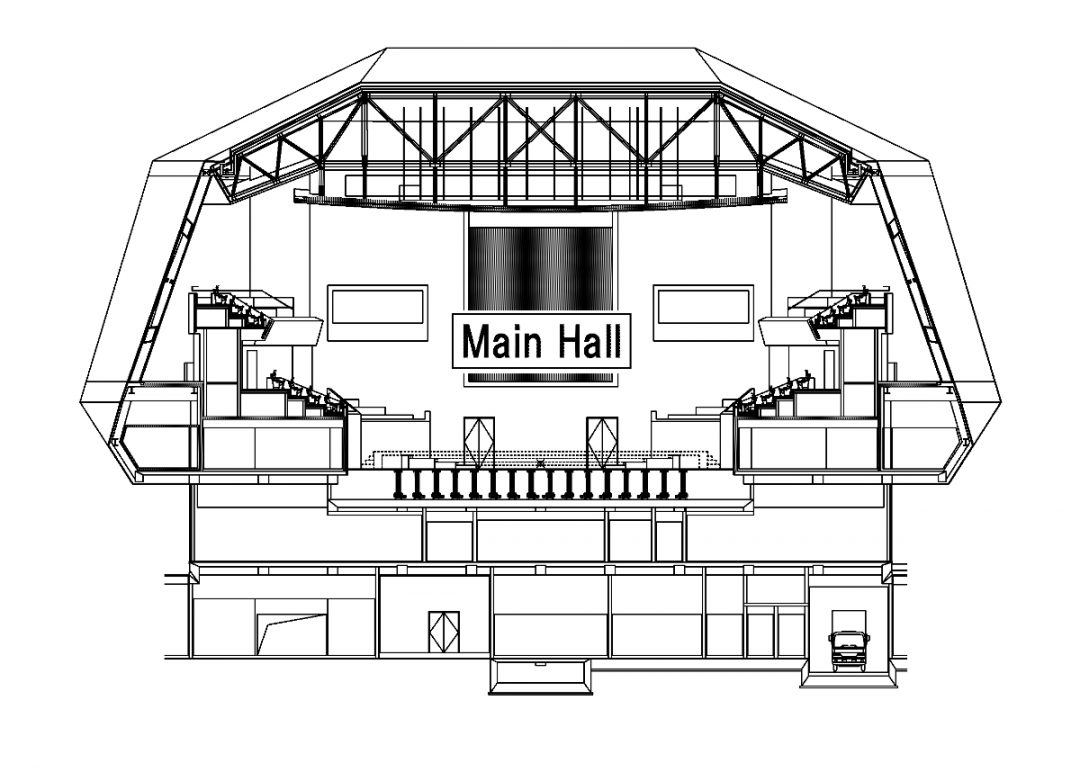

大ホールのステージは2階レベルに位置し、ヴィニヤードタイプの客席ブロックがステージを取り囲んでいる。正面にはパイプオルガン(伊・Ruffatti社製 3 Manuals, 41 Stops)が設置され、その両サイドにも客席が配されている。聴衆は、エントランスホールをいったん3階まで上り、ホールにアプローチし、その先ホール内の階段で2~4階に配置された客席に到達する。

このホールの特徴は、何と言っても、“氷の結晶”を構成するガラス面がホールの壁面を兼ねていることである。ガラス箱の中に客席の“船”が浮いているイメージである。ガラス面は、北海道の稚内とほぼ同じ緯度にあるハルビンの極寒の外気の断熱を受け持つ外壁(複層ガラス70mm)とホール内装(合わせガラス27~43mm)の2層で構成され、空気層を挟んで約800mmの厚さがある。この構成で60dB(中音域)程度の遮音性能が期待出来る。建物は東西の幅約200mの敷地の中央に位置しているので、屋外騒音に対して十分な遮音性能である。

内装側のガラス面のうちステージから見える範囲には、平滑面からの鋭い反射を和らげる目的でひし形錐を並べたクラフトガラスを採用した。同様な散乱要素は客席ブロックの立ち上がり壁(テラス壁)にも採用されている(素材は木)。天井には、やはり音の散乱を兼ねる無数のシャンデリアが吊られている。素材はアクリルで、上縁に埋め込まれているLEDランプを点灯させると長方形エッジが白く光り、氷の粒が天井全体に散りばめられているように見える。これらの散乱要素の音響的な効果は、内装設計段階における1/10縮尺の模型を用いた音響実験により検討・確認を行った(本ニュース298号(2012年10月))。

小ホール(400席)

小ホールは、建物のコアを形成する4本の柱の内側に位置し、フラットなメインフロアをバルコニーが2層に取り巻くシューボックス型である。基本的なディメンジョンや内装仕上げの考え方は、先行する上海シンフォニーホールの室内楽ホール(本ニュース322号(2014年10月))に近い。ステージと客席段床はともにワゴンタイプの移動式で、メインフロアーを自由に移動させることができて、エンドステージやセンターステージなどステージと客席の関係を自由に設定できる。2層のバルコニーの椅子も移動式で、好みで手すり壁寄りに座ってステージへの視野を広く取ることも可能である。このホールはガラス窓越しにステージを視認する一般的な調光・音響調整室は備えていないが、舞台照明・音響機器室が2層目のバルコニー横に接続しており、騒音を発生しないコントロール卓や周辺機器のみをバルコニーに持ち出して、ライブ状況下での調光・音響調整ができる。

建築工事は2014年中にほぼ終わり、年明けにはパイプオルガンの建て込み・整音が進み、その終了のタイミングで音響測定を実施した。ホールの残響時間は、大ホール2秒、小ホール1.9秒(いずれも空席時)である。ホールは、フィンランドのラハティ交響楽団をゲストに迎えてハルビン交響楽団との合同演奏会で5月にオープンと発表されていたが、建築申請上の不備等で同演奏会は内部的な催し物として開催された。その後補足の手続等を経て正式運用に至っている(正式な運用開始日は不明)。そのような事情もあり、大ホールで実際のコンサートを聴いた機会は少ないが、オルガン試奏やハルビン交響楽団のリハーサルを通して、様々な音域・楽器が明瞭に聴こえ、しかもよく鳴るホールという印象を持った。オルガンの整音士や指揮者・演奏者からは、微妙なニュアンスがホールの隅々までよく伝わるという感想が寄せられている。運用が軌道に乗ったところで、じっくり聴きに訪れたい。

これまで、中国本土において数件のコンサートホール建設プロジェクトに関わってきた。彼の国では設計監理という考え方がどうも希薄なようである。遠目には設計段階で作成されたイメージ(パース等)に近い外観の建物はできるが、中身は設計意図とはかけ離れてしまうことが多いと聞く。コンサートホールのような音響的にデリケートな空間の場合表面だけではなく内側の構成も設計で意図した音響性能を実現するために不可欠である。経費の裏付けは前提であるが、丁寧に説明を続け現場に通うことが大切と痛感している。(小口恵司記)

計量法のはなし

計量法という法律をご存知だろうか。我々の生活に深く関わっているものの、あまり馴染みのない「計量」すなわち「計る」ことに関する法律である(経済産業省制定)。我々が生きていくなかで、物を「計る」という行為は、生活をする上でも、商売上の取引をする上でも欠かせないものである。そして例えば、ある商品の重さをAさんが計った結果とBさんが計った結果が違ってしまっては大問題なのである。

ひと言に「計る」と言っても、その対象は「長さ」「質量」「面積」「体積」という身近なものから「圧力」「濃度」「放射能」といったものまで様々である。音響の分野においては、「音響パワー」、「音圧レベル」、「振動加速度レベル」という物理量がその対象となる。ここでは、我が国の計量に関する歴史、計量制度の仕組みについて、簡単にまとめたい。

計量の単位

計量の歴史は古く、我が国では飛鳥時代の701年に制定された大宝律令において、「尺」(長さ)、「斗」(体積)という計量単位とその換算方法に関する記述が登場している。尺という単位は中国から伝承されたとされているが、それが使われていく中で、法律として規定する必要性が生じたということであろう。その後、江戸時代になると、大名の規模・収入を表すのに「石」(1石=10斗=1000合)が用いられるなど、昭和のはじめまで、「尺貫法」が長らく使用されてきた。現在でも、面積を表す「坪」や、建築・舞台関係の業界で長さを表す「間」(1間=6尺=約1.8メートル)という単位の使用が慣習的に残っている。

一方、現在多くの国で使用されている「メートル法」(後の国際単位系[SI])は、18世紀末にフランスで生まれた。長さの単位は「メートル」、質量の単位は「キログラム」である。18世紀当時、世界ではひとつの物理量を計るのに様々な単位が存在し、その換算方法も複雑であったため、国際的な取引をする際に単位の不統一が大きな問題であった。そのため、その問題を解決し国際的に共通に使用できる単位の確立を目指し、1875年、メートル法を導入するために各国が努力をするという主旨の「メートル条約」が締結された。日本は1885年(明治18年)にメートル条約に加盟し、現在に至っている。現在、「メートル法」は世界の多くの国で採用されており、使用されていない国はアメリカを含め3カ国のみである。とくにアメリカでは、メートル法は一般的にはほとんど浸透しておらず、「ヤード・ポンド法」が主流である。

計量法の成立

日本の近代的な計量制度は、1891年(明治24年)制定の「度量衡法」が最初である。度量衡法は尺貫法を基本として制定され、計量器の構造・検定等について定められた。その後、諸外国と足並みを揃えるため、メートル法、ヤード・ポンド法の導入などの紆余曲折を経て、1921年(大正10年)の改正では、メートル法への統一がなされた(実際には、尺貫法の使用も期限付きで認められていたようである)。そして、終戦後の1951年(昭和26年)、度量衡法が全面的に書き換えられ、新たに「計量法」が制定された。計量単位については、当初、尺貫法も認められていたが、1959年(昭和34年)の改正において、メートル法への統一がなされ、一般取引における尺貫法の使用が禁止された。

計量法では、計量の基準としての計量単位の規定のほか、計量器の製造・修理・販売、計量器の検定制度等についても規定が定められた。その後、計量士制度の導入により、計量器の検査やその他の計量管理を適確に行うことで適正な計量の実施が確保されている。1993年(平成5年)には計量法の大幅な改正が行われ(いわゆる’新’計量法)、国際単位系(SI)の全面的な採用や、トレーサビリティ制度等が新設された。

トレーサビリティ制度(Japan Calibration Service System [JCSS] 制度)

ここで、計量法において重要な役割を果たしているトレーサビリティ制度について説明しよう。計量器は標準器によって校正される(正しい計量結果となるよう修正される)。ある現場(例えば工場など)において、➀計量器が標準器により校正され、➁その標準器がより正確な標準器で校正され、➂更にその標準器もより正確な標準器で校正され・・・というのを繰り返すと「国家標準器(計量法では特定標準器)」にたどり着く場合、この現場の計量器で計った結果は国家標準との「トレーサビリティ」が確保されているという。つまり、現場で計った結果と国家標準器で計った結果は同じである(ある不確かさを含んで)。

計量法のトレーサビリティ制度では、経済産業大臣により計量法に適合した校正事業者が認定・登録され(校正事業者登録制度)、その校正事業者の標準器に対して国家標準で校正した校正証明書が発行される(計量標準供給制度)。そして校正事業者は、現場ユーザーに対して(2次)標準器で校正した校正証明書を発行することができる。結果として、現場の計量器で計った結果は国家標準との「トレーサビリティ」の確保がなされることになる。また将来的には、国家標準器と世界各国の標準器とのトレーサビリティの確保、つまり、国際トレーサビリティ体系の確立が目指されている。

このように、適正な計量を実施するには、適切に管理された計量器、トレーサビリティが確保された計量器を使用することが大前提である。しかしながら、最終的にはどのように計量を実施するのかが重要である。最近の計量器は機器の進歩によってボタンひとつで結果が算出されるものも多く、ともすると必要な知識がなくても結果が出てしまう。また、音響の分野における騒音・振動の計量においては、計量の対象となる騒音・振動源の複雑さ、測定点周辺の状況(周囲の反射面の有無など)、地盤・床構造など測定環境の複雑さ故、計量そのものが難しい。計量に関する正しい知識と経験をふまえた計量の計画と実施が求められる。(酒巻文彰記)