バレンボイム・サイード・アカデミー(ベルリン)

ドイツの首都ベルリンでは、現在、バレンボイム・サイード・アカデミー (Barenboim-Said Academy) の本拠地となる建物の建設が進んでいる。このアカデミーというのは、アルゼンチン生まれのイスラエル人ピアニストであり、また指揮者でもある、そして現在ベルリン国立歌劇場の音楽監督を勤めるダニエル・バレンボイム (Daniel Barenboim) と、パレスチナ系アメリカ人の文学研究者であり、また文学批評家でもある、故エドワード・サイード (Edward Said) の両者が、対立するアラブ諸国とイスラエルの両方から才能ある若い音楽学生を集めて1999年に創設したウェスト・イースタン・ディヴァン・オーケストラ (West-Eastern Divan Orchestra) が前身となって発展したものである。アカデミーにおいては、中近東地区から集まった約90人の学生が4年間、「音楽を通じた教育」プログラムの中で広く人文科学を学ぶ。

アカデミー用の新施設は、ベルリン国立歌劇場やベルリン・コンツェルトハウス(コンサートホール)に程近いベルリンの中心部に位置する。元々国立歌劇場の舞台装置収納庫として使われてきた建物の内部を改築する形で新設されるものである。アカデミー用の事務室や計21室の練習室群の他、中心となる施設は620席のピエール・ブーレーズ・ホール (Pierre-Boulez-Saal) で、このホールのみフランク・ゲーリー (Frank Gehry) が無償協力という形で設計に参画している。建物全体の設計・監理、およびホール部分についての実施設計以降の設計・監理の取りまとめ業務は、地元の建築事務所”RW+”が担当、永田音響設計(Nagata Acoustics)はフランク・ゲーリーからの依頼により、ホール部分のみの音響設計・監理業務を担当した。

既存の歴史的な建造物の中にコンサート用のスペースを新しく設計するという点では、2012年にオープンしたイタリアのクレモナ (Cremona) の室内楽ホール (Auditorium Giovanni Arvedi、当事務所ニュース2012年9月号参照) の例がある。新しいホール空間において可能なプログラムは、既存の建物の規模、構造によってほぼ決まってくる。ホールの用途としては、まず第一にウェスト・イースタン・ディヴァン・オーケストラのリハーサルに使用されること。そして、アカデミーの学生やゲストによるリサイタルや室内楽コンサートの場として使用されること。既存の建物内において、ホール空間としての使用が可能なスペースは、おおよそ25m x 25mの床面積と約14mの天井高であった。このスペースの中に、想定される様々なプログラムに必要なステージと客席をレイアウトすることが、デザインに求められた大きな課題であった。

フランク・ゲーリーによるアイデアは、ステージの回りに客席を楕円形状にレイアウトし、それを四角いホールの中心に配置する、というものである。ホールとアカデミー諸室の間には4層分の吹き抜け空間が設けられており、観客はその空間側からホール内に入ることになる。ホールに入った後、さらに客席5列分を降りたところがステージ床のレベルとなる。上部空間には2列の客席を設置したバルコニーが設置されるが、主階客席配置と同様の楕円形状の、しかしその方向は少しずらして配置されており、あたかも空間に浮いているようにダイナミックに設置されている。バルコニーは細い4本の柱のみでサポートされており、それ以外は各壁面の中央部で接しているだけである。ホール四隅のコーナー部分ではバルコニー上下の空間は繋がっており、音響的には一体の空間となっている。このバルコニーの構造にダイナミックな印象を持つのは、その床レベルに緩やかな勾配が付けられていることに依る。およそ1mのレベル差が設けられており、バルコニーを歩くと床が上がったり下りたりするのが実感できる。

662席の客席を設置した室内楽ホールを、大編成オーケストラのリハーサルにも供用できるようにするため、主階部分の客席は可倒式の椅子が採用され、それらは周囲の壁面に格納できるようになっている。バルコニー上の2列の客席は固定席で、オーケストラのリハーサル時においてもそのまま客席として使用される。主階においてステージとなる固定の平土間部分には3列の可動席が置かれ、その後部に可倒椅子を収納できる4列の可動段床が設置される。この段床の最後列(前から8列目)の客席のみはベンチスタイルの固定席として設置され、オーケストラのリハーサル時においても聴衆が座れるようになっている。これらの移動椅子と可変収納式の段床の組み合わせによって、様々な形式のステージと客席のレイアウトが可能になっている。

室内楽用の小型ホールにおいて、大編成のオーケストラのリハーサルを可能にするために音響的に重要なことは、ステージ上の十分な天井高を確保することであった。既存の建物の中という制限下においてこれを実現するために、ステージを建物の最も低いレベルに設置した。建物内部において最大限利用できる空間全体を音響用の空間として利用している。ホール全体の形状は紛れもなくいわゆる「シューボックス型」であり、音響的にはその形状を生かした設計とするのが得策である。空間に浮いたバルコニーの存在自体が音響的なシューボックス形状の良さを阻害しないように、音響的にできるだけ透過なものとして扱えるようデザインした。すなわち、バルコニーの手すり部分はパイプによるガイドレールのみの構造にして音響的に透過なものに、また、バルコニー後部の垂直壁についてもトラス形状にして音響的に透過なものにした。

2014年の5月に始まった建設工事は現在も進行中であり、2016年5月の完工が予定されている。それから4ヶ月後の2016年10月にオープンが予定されている。(原文英文、Daniel Beckmann 記)

- バレンボイム・サイード・アカデミー(ベルリン)

www.barenboim-said.com

最新3Dオーディオシステムによる立体音響体験

AES日本支部のコンファレンスが、9月に名古屋芸術大学で開催された。会期中に公開されていた、「最新3Dオーディオシステムによる立体音響体験」、と題した試聴会に参加してきたので、その概要をお届けしたい。なおここでの「オーディオシステム」とは、再生装置だけでなく、音の収録方法から、収録データのミックス、ファイルのフォーマット、DVD/Blu-rayなどの媒体への書き込み等も含めたシステム全体を指す。コンファレンスではそれぞれの工程についてのディスカッションやワークショップも行われていたが、ここは試聴会に限った内容とする。準備されていた4つのシステムを、著者の聴いた順に紹介しよう。

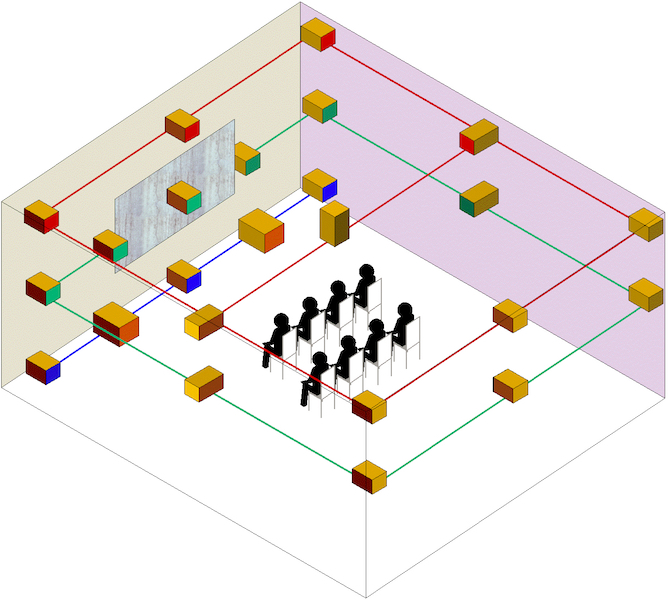

22.2chマルチチャンネル音響システム

これは、8Kスーパーハイビジョンの映像に対応するものとして、録音から再生まで、NHK放送技術研究所が主体で研究開発を行っているシステムである。右の図のように、22個のスピーカと2個のサブウーファ(22.2ch)によって立体的な音場を創造することを基本としている。これまでのサラウンドシステムと言えば、5.1chや7.1chという、耳の高さにスピーカを5個か7個、聴衆の前後左右を囲むように設置するだけであったが、近年では上方向からの音も再現できるよう上へのスピーカをさらに追加した9.1ch、11.1ch、13.1chといったシステムが増えてきている。それらを発展させたのがこの22.2chシステムであるが、8Kテレビとあわせた一般家庭への導入を目指して、音質を下げずに、実際に設置するスピーカの数を減らす方法が盛んに研究されている。

この再生システムが、85型の8Kディスプレイとともに設置されていた。N響の定期演奏会、ソチオリンピックの浅田真央選手の演技、ドキュメンタリー番組、プロレスなどなど、嗜好の違うものが次々と再生された。中でも一番興味を惹かれたのはフィギュアスケートである。映像はほとんど選手と同じ目線の高さで撮影されており、隣で滑っているように錯覚する鮮明さであった。選手との距離がほとんど変化せず、スケートで氷が削られる音も遠ざかったり近づいたりせず、間近にいるような臨場感があった。また観客席から沸き上がる手拍子が、音楽に合わせて降り注いで聞こえてくるのは圧巻であった。

それに対し、一番残念だったコンテンツは期待したN響定期演奏会だった。映像は舞台全体を写している状態から、時々演奏者や指揮者のアップに変わり、細かい表情の変化や目配せなど舞台上で見ているようなに感じられるときもあった。しかし音は、様々な位置での録音をミックスしたものであり違和感を覚えた。これは、著者がオーケストラの演奏をテレビで鑑賞することに慣れていないためでもあったと思う。

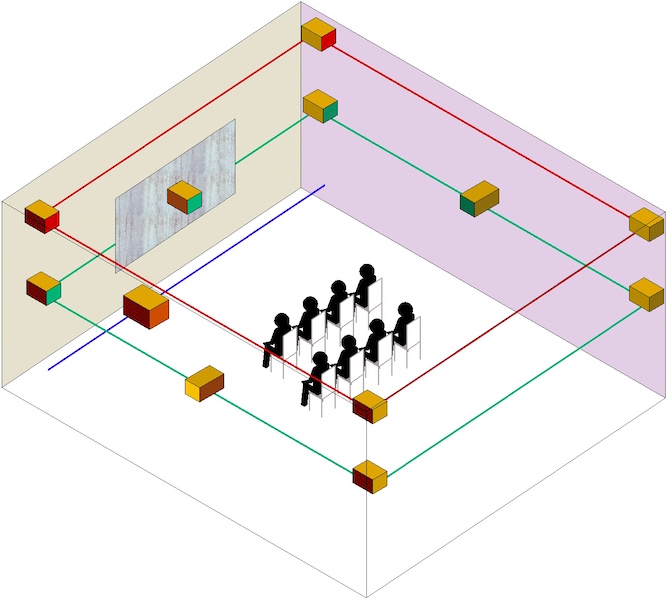

Dolby ATMOS

これは、Dolby社による新しいオーディオフォーマットの名称である。従来のフォーマット(MPEG2-AACやDolby Digitalフォーマットなど)で例えばヘリコプターが移動していることを表現するには、その音がチャンネル間を移動することを記述するだけで、空間的な情報は何も持たない「チャンネルベース」の方式が基本であった。それに対しATMOSは、ヘリコプターがいつどういうルートで飛ぶかを空間情報として記述し、そこに音声ファイルを割り当てる、「オブジェクトベース」とよばれる方式が初めて実用化されたものである。映画のサウンドデザイナーが急速に導入しており、日本でもドルビーアトモス対応と銘打ったスタジオや映画館が続々と誕生している。同じ映画を映画館やモバイル端末など違う環境で再生する場合でも、同じ音声オブジェクトデータが提供され、対応機器のソフトウェア上での処理により、その環境にあわせて再生されるようになっている。

ここでは7.1.4chという右図の様なスピーカ配置のシステムが設置されていた。従来の7.1ch配置に、上方スピーカを4つ追加したもので、スピーカの配置としては11.1chとも言える。日本で6月に公開されたマッドマックス最新作の予告編、佐渡 裕氏指揮の1万人の第九、Def TechのPV、音楽スタジオでのセッション、大賀ホールでのカルテットやクインテット、今後発売予定のスターウォーズのゲームなどのコンテンツを再生していた。映画やゲームは迫力満点で、音源が上昇したりする様がとてもスムーズで没頭しやすい。Def TechのPVでは、音楽の中で効果音が空間的に上昇/下降する今までに聴いたことのないおもしろさがあった。気分が盛り上がるため、一人部屋に籠もって聴くのは空しくなりそうな仕上がりであった。

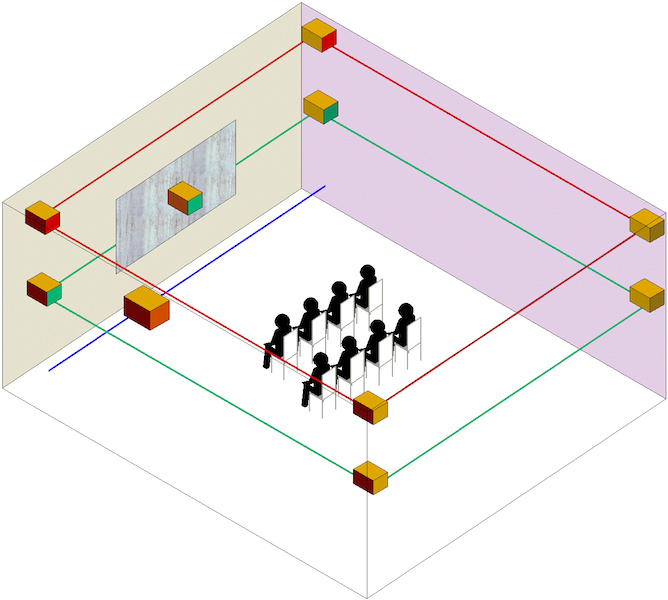

Auro-3D

ベルギー発のこの技術は、DVDやBlu-rayへの書き込みの限界となっていた7.1chを超え、9.1chや13.1chというより多チャンネルの音を高音質で入れられるようにした、新しい「チャンネルベース」のオーディオフォーマットである。サラウンドでレコーディングしたものを、ミックスせずそのままのチャンネル数で再生できるという大きなメリットがある上に、エンコーディング/デコーディングの工夫により13.1chから9.1chや5.1chへの変換/逆変換による音質の劣化がほとんどないようである。すでに、この技術を採用したハイレゾ音源のBlu-rayや、それを再生可能にするプリアンプやプロセッサを様々なオーディオ機器メーカーが発売している。

この試聴には、右図のような9.1chの再生環境が設置されていて、DreamWorks社の映画 ヒックとドラゴン2やターボなどの予告編、教会でのゴスペルを映像付きで鑑賞した。ドラゴンが頭上を飛んでいく様や教会の響きには、確かに空間の拡がりが感じられた。しかし部屋が明るく、直前に聴いたDolby ATMOSよりも音量が小さめに再生されており、没頭しにくく、迫力も欠けてしまっていた。

ECLIPSE

上記の3つと違い、最後はスピーカの紹介であった。富士通テンがEclipseシリーズとして販売しているスピーカで、その特徴的な卵形のスピーカを一度は見たことのある方も多いのではないだろうか。デジタルやアナログの音源信号を、空間に音として忠実に再現することをコンセプトとしており、2001年の発表以降、多くの著名なエンジニアやミュージシャンから支持されている。先の3つのシステムはエンターテイメント性やその迫力など非日常の体験を推しているのに対し、こちらは現実に忠実であることに主眼がおかれていると言えるだろう。

このスピーカをサラウンドシステムに導入することが提案されており、ここではAuro-3Dと同様の9.1chのシステムが設置されていた。試聴したのは深田晃氏、入交英雄氏、Morten Lindberg氏らの制作による「ナチュラルな3D音源」。生の楽器演奏がその室内で行われているかのような、スピーカの存在を感じさせない自然さがあった。本当にスピーカだけに依る違いなのか非常に疑問ではあったが、同じ部屋に置いてあったEclipseの2chワイヤレススピーカで聴かせてもらった圧縮したmp3音源も、通常の箱形スピーカと違った自然さがあるように感じた。「スピーカの試聴会」ではなかったため他のシステムで同じ音源を流してもらうわけにもいかず、甚だもどかしかった。

以上が、展示されていた4つのシステムである。それぞれ得意分野があり、聴くだけで比較するのは軽率だろう。コンファレンスの副題は”Future of 3D Audio”であったが、ここで展示されていたシステムは実験的ではなく、既に実用化されているものであった。劇場では上方に効果音用スピーカを当たり前のように設置するので、サラウンドシステムに上方向のスピーカを追加した、というのも考え方としては至って普通のことのように思う。この試聴会だけでは「未来」を感じることはできなかったが、それでも、体験すれば自宅にサラウンドシステムを導入したいという気にさせる、大変面白い企画であった。(鈴木航輔記)