サントリーホール 天井耐震改修

これまでの改修の経緯と天井耐震化計画

サントリーホールは、1986年10月のオープン以来、5年ごとに定期的に改修計画を立て、建築、設備を含めた美装、新規更新、機能拡張などを実施してきた。そして現在、来年10月に30周年を迎えるにあたっての改修計画を進めているところである。こういった定期的な改修に加えて、法改正に伴う設備機器の更新や追加、携帯電話の着信音対策などイレギュラーな緊急課題にも迅速に対応してきた。そして、何よりも観客の安心・安全を第一に考えるサントリーホールとしては、1995年の阪神淡路大震災後に耐震補強対策を行ったが、さらに2011年の東日本大震災では、直後の地震被害の調査、総点検において目立った損傷はなかったものの、2011年9月より新たな天井耐震補強計画を立てるための調査・診断を開始した。2012年には、国土交通省から示されるであろう特定天井※の条件を視野に入れながら詳細調査および実施設計を行い、2013年8月より2014年9月の約13か月間に天井耐震化工事を実施した。そして本年4月、特定天井の国土交通大臣認定第一号を取得した。設計・施工は鹿島建設が、設計監修は安井建築設計事務所、音響監修は永田音響設計が担当した。

国土交通省告示

2012年7月31日、国土交通省より「安全上重要である天井および天井の構造耐力不安全な構造方法を定める件」の試案が発表になり、2014年4月1日に「特定天井および特定天井の構造耐力不安全な構造方法を定める件」として告示が施行された。サントリーホールの天井耐震化計画が策定された時はまだ国土交通省からの試案の出された段階であったが、複雑な天井形状から、特定天井の特殊計算ルートとして大臣認定の取得を目指すことになった。

天井耐震化工事の時期と条件

サントリーホールは、1年間の入場者数のべ60万人、公演数600回という驚異的な稼働率で、すでに1年先のホールのスケジュールが決まっている。この施設を休館して工事を行うには時期的にかなり先送りになることや、定期公演を行っているオーケストラの会場の変更など問題が多く、現実的でないと判断された。そこでホールを一切休館せずに、居ながらにして施工する、すなわち作業は夜間のみ、使用材料や仮設材などの搬入搬出は人力により搬入可能な大きさに限定して、天井裏への作業通路を使う、という条件により施工計画が立てられた。13か月の間、公演と工事を交互に行うことになるため、安全と音響も含めた室内環境への影響に対し、最大限の配慮が必要とされた。

天井耐震化計画の方針と音響上の配慮

鹿島建設から出された改修方針としては、天井を大きく6つのブロックに分割し、各ブロックの段差部分は下地とも切断し、同じブロック内の段差は補強のため一体化するというものであった。そのため各ブロックの段差部分や天井と壁の間には地震を受けた際の変形差を吸収するために5cm~10cmほどの開口(隙間)が必要となった。ここで新たに設けられた開口は、それまでのサントリーホールの音響特性に影響する可能性が考えられ、改修工事前の特性を維持するために、変形に追従できる柔軟性のあるゴムシートを使って入念に塞ぐことを要請した。

一日の施工時間はコンサート終了後の夜10時から翌朝の7時までであった。その日の工事により出た撤去し忘れた残材や天井下地材の緩みなどが、演奏音に共鳴してビリつく可能性が考えられた。当日の演奏会に支障を来してはならないという施工担当者とサントリーホール運営者側の強い意識から、毎日の工事終了後朝7時、パイプオルガンの足鍵盤低音部を踏み込み、天井下地などにビリツキが起こらないことを確認した。また永田音響設計は、本工事の開始される前と工事完了後に音響測定を行い、音響特性上の変化のないことを確認した。

コンサートホールの天井は音響上の条件から、その形状は複雑になりそれなりに重量と天井高さが必要になる。こういったホールの吊り天井はほぼ「特定天井」に該当し、計算による安全性の検証が必要になる。その耐震化の対応としては現在さまざまな方法が検討されているが、複雑な形状をした軽量部材による吊り天井は現実には計算による検証が困難であり、2次部材の鉄骨により天井形を形成させるなど、特定天井の定義からはずす(吊り天井としない)方向で対応することも多い。まだ模索状態にある特定天井の対応において、この度のサントリーホールの大臣認定取得は、その解決策の血路を開いたと言えるだろう。

特定天井※ … 高さ:6m超、水平投影面積:200m2超、重さ:2kg/m2超の吊り天井(小野 朗記)

これからは、スピーカは楽器だ!と言います

スピーカは、電気信号を空気中の音波に変換して放射する電気−音響変換器(トランスデューサ、ドライバユニット)を木製箱に収めた形態が一般的である。また、低音用、中音用、高音用など周波数帯域を分割したユニットを組み合わせて使用する。それらの構造や動作原理から電気信号を忠実に音へと変換することは難しいが、劇場・ホールで使われるプロオーディオ用のスピーカは、それを乗り越えようと様々な工夫をこらして、感動に至る拡声音を得ようと努力して開発・製造されている。当然、その拡声音はそれぞれ特徴を持つものとなる。スピーカも音を空気中に放射するもので、それを作る特定の人や使う人がいて、鑑賞する人もいるわけだから楽器に性格が似てると言っても良いだろう。私は、スピーカに対する向き合い方として、洗濯機や冷蔵庫などの電気製品とは違った扱い方が必要だと最近強く感じるようになってきた。今までは、スピーカを作る方々、その地域の歴史や文化、言語の音などと拡声音の性格には関連がありそうだという個人的な印象を持っていたが、今後は「スピーカは楽器だ」という観点を加えたいと思っている。

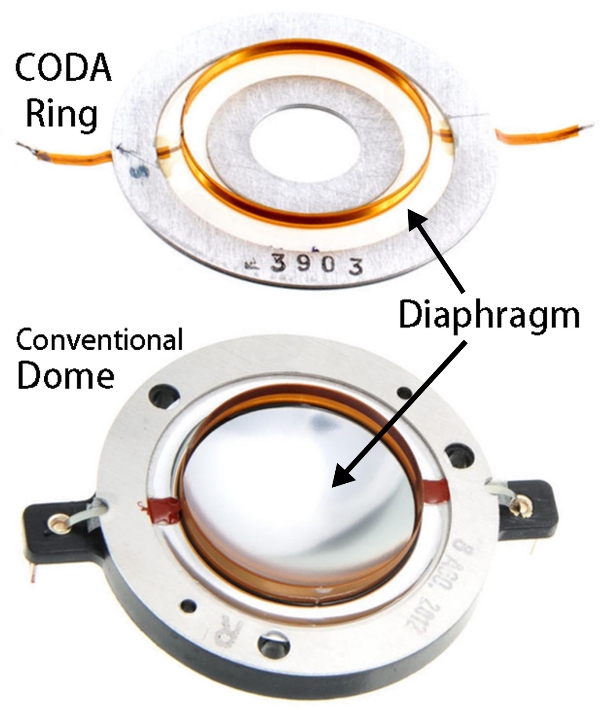

Various Diaphragms

聴衆に対する拡声用にスピーカを使うようになって100年になる。スピーカの研究開発は、20世紀初頭に急速に進められた。それ以来、円錐、円盤、ドームといった薄い紙や金属の振動板を電磁気力で動かして音を放射するという基本的な構造は変わっていないが、耐久性を増したり、歪みを減らす対策、指向性を制御するホーン形状など細かい改善は今も続いている。90年代の中頃から、ボックスを縦に連結したラインアレイスピーカがコンサートを中心に使われ始めた。当初は、大型のものが多かったが、各社、サイズや出力など機種が充実したため、劇場・ホールでも良く設置されるようになってきている。

2010年の秋にヒビノインターサウンド(株)が輸入を始めたCODA AUDIO社のスピーカは、他社にない特徴がある。中高音域の振動板(ダイヤフラム)が円形ではなく環状になっていて、電気パワーを音響パワーに変換する効率・能率が、従来のものより2.5倍も良いそうだ。これは、スピーカ100年の歴史の中でも、画期的な出来事と言えよう。振動板の材質は一般的な金属ではなく、医療用の樹脂がベースになっている。効率の良さによる微小信号の再現性が高い上に、混変調歪みが抑制されており、驚くほど拡声音がナチュラルに感じられる。生々しいと言えば適切だろうか。明瞭さも自然な音質に調和している。

最近、独ハノーファーのCODA本社を訪問し、スヴェトリー・アレクサンドロフ社長にお会いして開発の苦労や技術的な特徴などをお伺いした。CODA社は1994年の創立で、ブルガリアのソフィアに工場がある。東欧が西に開かれたのち、優秀な技術者の職を維持する意味もあり起業したそうだ。アレクサンドロフ氏は、仏L-Acoustics社のヘイル博士や米EAW社のフォーサイス氏など、スピーカ造りに深い情熱を傾ける方々と同じく、今後、スピーカの新しい世界を切り開いてゆかれることだろう。本社の広い試聴ホールで完成度の高い音を聴き、スピーカは楽器だ!と感じたぐらいだから。(稲生 眞記)

宮城野区文化センター 室内楽セレクション「Music from PaToNa」

7/3(金)に宮城野区文化センター「PaToNa(パトナ)ホール」で行われた、室内楽セレクション「Music from PaToNa」を紹介したい。

本ニュース13-07号(通巻307号)で紹介した宮城野区文化センターは、2012年10月に仙台市宮城野区にオープンした384席のコンサートホール「PaToNaホール」と198席の演劇ホール「PaToNaシアター」を中心とした複合施設である。室内楽セレクション「Music from PaToNa」は、PaToNaホールで2014年5月から始まった年4回の室内楽の演奏会シリーズである。仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーを中心とした楽団員で構成され、仙台フィルのチェロのソロ主席奏者である三宅進さんが音楽監修を務められている。毎回の演奏会ごとにテーマが掲げられており、6回目を迎えた今回の演奏会のテーマは「ひびきあう」と題して、ハイドンの弦楽四重奏曲、ウェーバーのクラリネット五重奏曲、山形交響楽団よりヴィオラとチェロのゲスト奏者を招いてのブラームスの弦楽六重奏曲という充実のプログラムであった。当日、PaToNaホールに到着すると、平日の夕方まだ早い時間であったが、会場前にはすでに列ができており、開場時には100人以上の来場者が列を連ねていた。

このシリーズにはいくつかの特徴がある。そのひとつが、年4回のシリーズ通し券で、4回すべての公演を同じ指定席で楽しめる「PaToNaマイシート」というシステムである。まさに、お気に入りの「自分専用席」といった感じで、開場時間を気にせず毎回のコンサートを楽しめるようになっている。ホールに入って最初に感じたことは、この「PaToNaマイシート」が実に多いことで、客席中央部の席のかなりの部分を占めている。それだけリピーターが多いということであろう。開場前から並んでいた自由席の来場者も合わせて、この日のチケットは完売ということであった。

二つ目の特徴は、通常は固定設備から流す本番前の開演ベルが、生演奏であるということだ。仙台市の作曲家である吉川和夫氏によりこの演奏会のために書き下ろされたオーボエ、クラリネット、チェロ、コントラバスのための「プレリュード」が開演の合図として演奏された。まさに、前奏曲である。開演前は舞台上で、休憩明けはオーボエとクラリネット奏者が客席に下り、観客のすぐ隣で演奏するなど、普段なかなか体験することのできないことであった。

PaToNaホールは、約400席という客席規模のホールとしては残響時間が長めである(満席時推定値:約2.0秒(500Hz))。この度、室内楽の演奏を聴く機会を得たが、この長めの残響の中で、室内楽がどのように聞こえるか、音響設計担当者としても一聴衆としても、とても楽しみにこの日を迎えた。結論から言うと、各パートの音は細かいパッセージまでとても明瞭に聞こえ、パート間のバランスもよく、残響の長さは想像していた以上に感じなかった。むしろこの演奏会に限って言えば、ほぼ満員だったこともあるが、もっと残響が長くてもいいかもしれないと思ったほど音は明瞭だった。天井・壁からの有効な初期反射音が得られていることと残響の長さがうまくバランスして、よい音響空間となっており、艶やかな弦楽器と木管楽器のアンサンブルを演奏者の息使いまで感じながら楽しむことができた。

このシリーズでは、演奏会本番だけでなく、オープンゼミナール、アンサンブル・ワンポイント・クリニックと呼ばれるシリーズ出演者による講演・講座が用意されている。なんと無料で一流の演奏家からの指導が受けられるというから驚きである。また、演奏会の前日には、リハーサルが無料で公開され、平日の昼間にもかかわらず多くの方が来場され、隣接する児童館からも小さい子供たちが見学に訪れていたそうだ。

次回は、「よりそう」と題した7回目の演奏会が、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」を中心として、11月5日(木)に予定されている。遠くからでも足を運ぶ価値のある演奏会だと感じた。(酒巻文彰記)