フィルハーモニー・ドゥ・パリの音響設計

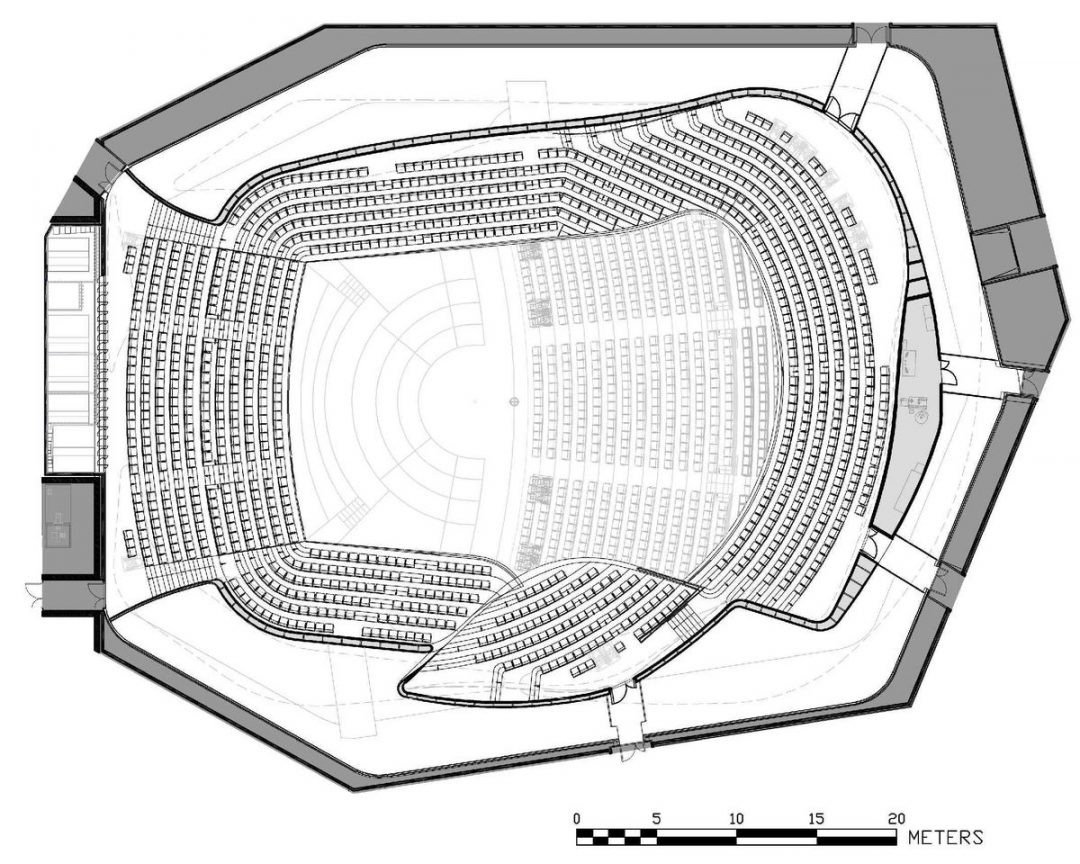

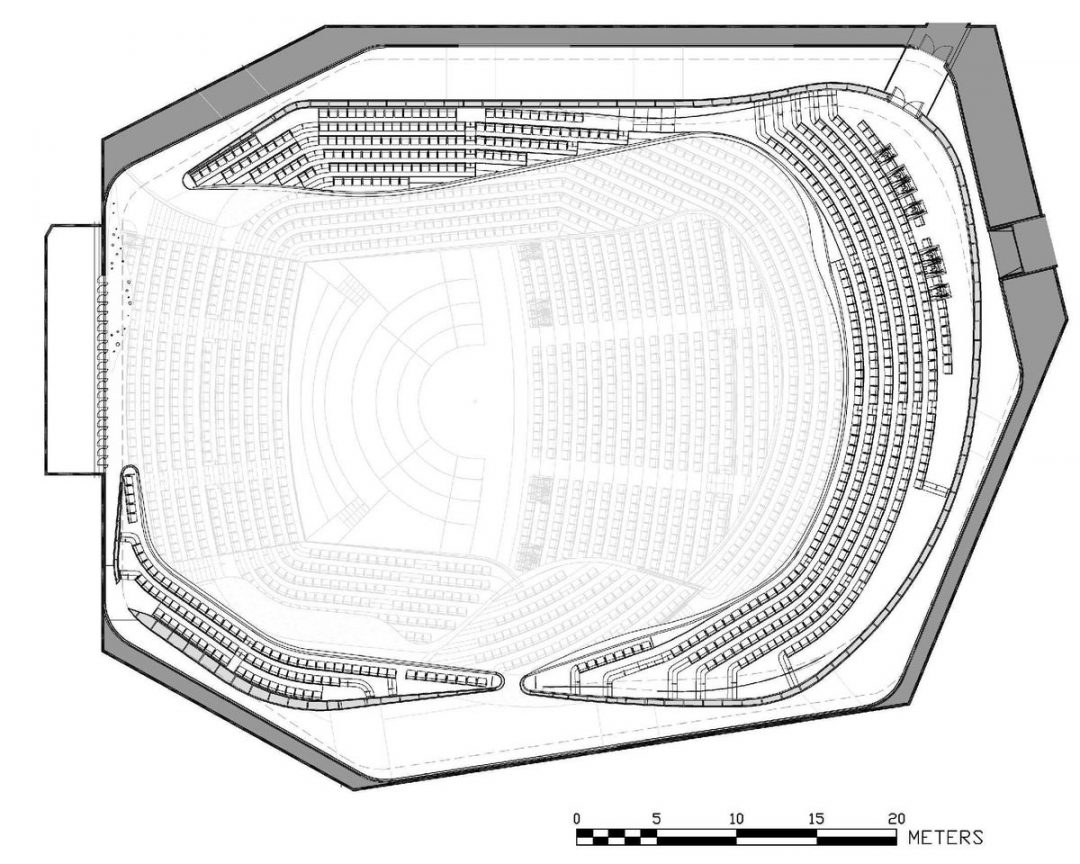

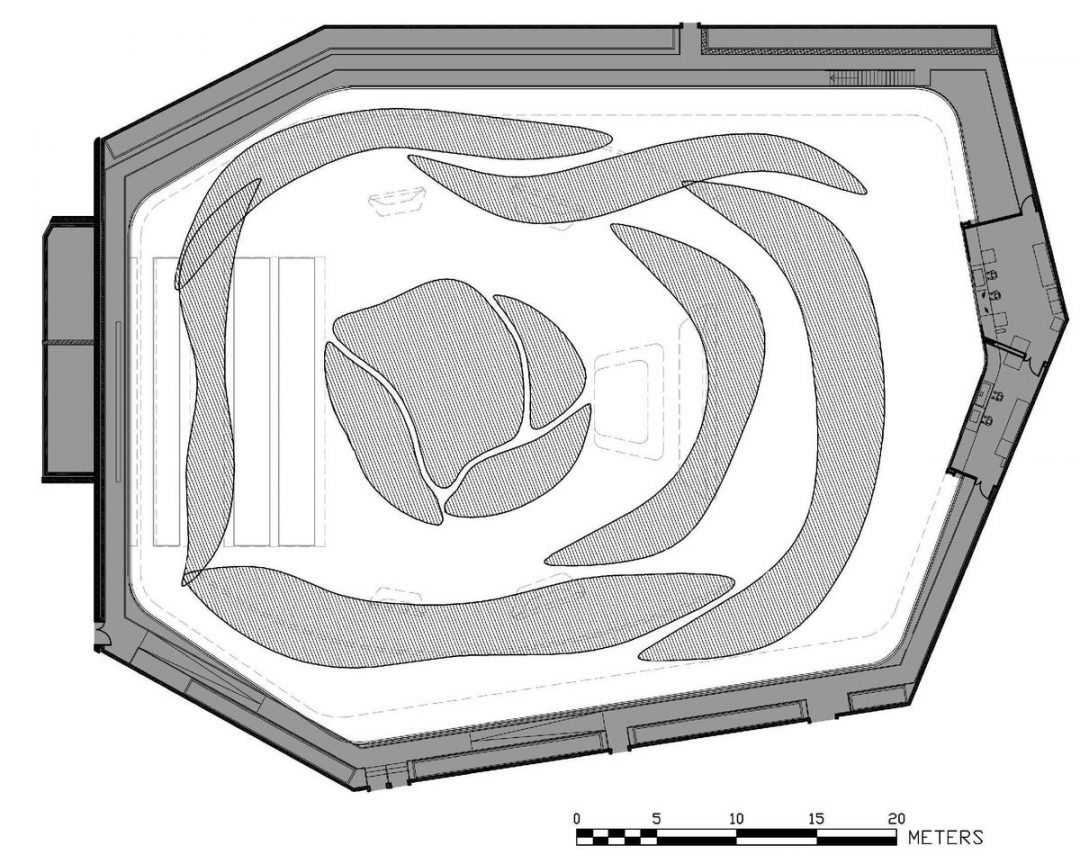

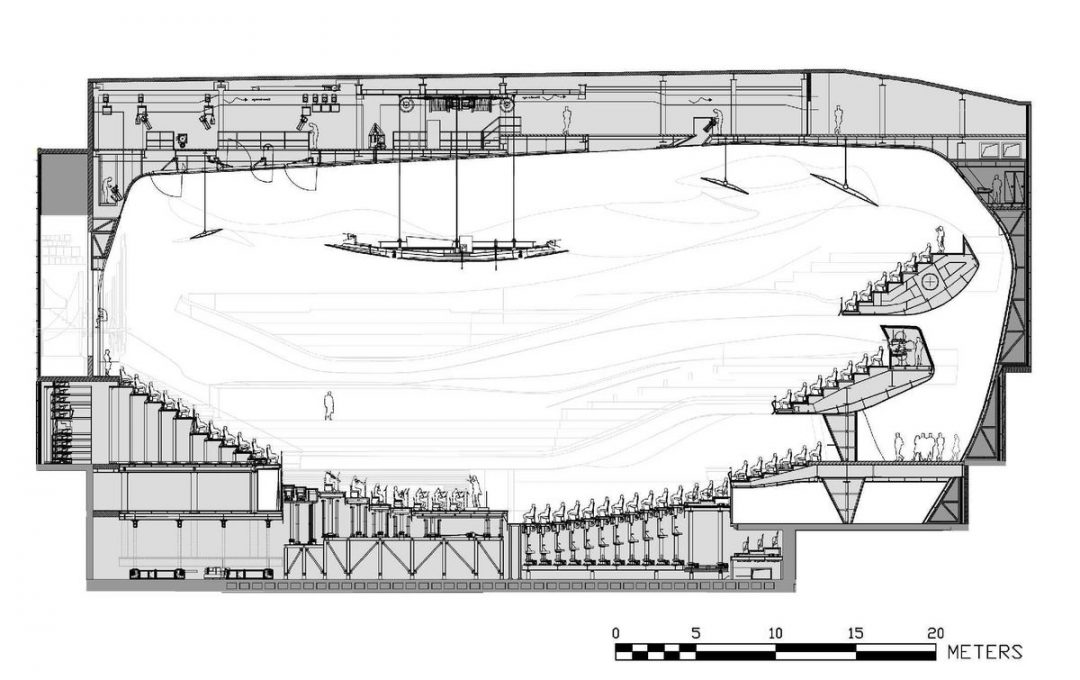

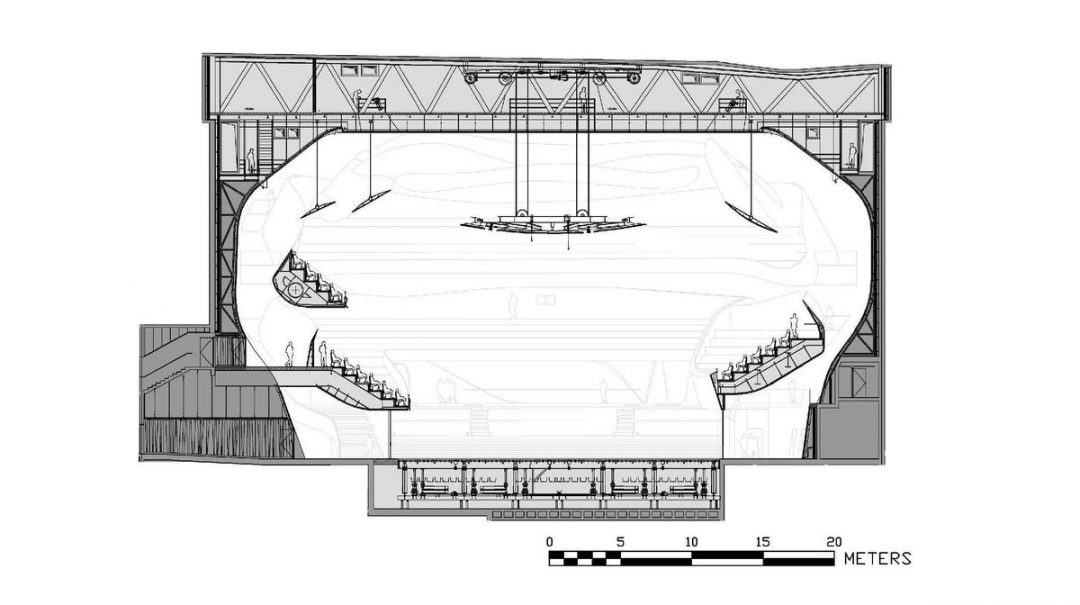

昨年11月にパリにオープンした、ラジオ・フランスの新しいコンサートホール(News15-01号(通巻325号)参照)に引き続いて、今年の1月14日にさらにもう一つ、フィルハーモニー・ドゥ・パリ (Philharmonie de Paris、略称: PdP) がオープンした。場所はパリ市内の東北部に位置するラ・ヴィレット公園内で、現存するシテ・ドゥ・ラ・ムジーク(Cite de la Musique、音楽の街)と一体となって、新しくフィルハーモニー・ドゥ・パリとなる。新設された2,400席のコンサートホ−ルはPhilharmonie1、そしてこれまでシテ・ドゥ・ラ・ムジーク内にあった1,200席規模のホールは、今後はPhilharmonie2と呼ばれることになる。2,400席の新コンサートホール(以下、PdPと呼ぶ)の建築設計は地元パリのジャン・ヌーベル(Jean Nouvel)、音響設計はニュージーランドのマーシャル・デイ社(Marshall Day Acoustics)が担当し、永田音響設計(Nagata Acoustics)は設計者ジャン・ヌーベルのパーソナル・アドバイザーという立場でその音響設計に係わることになり、最終的な音響設計者としては両者の名前を併記して Marshall Day Acoustics + Nagata Acoustics と標記されることとなった。複数の音響設計者が一つのプロジェクトを担当するという複雑なデザイン・チームの構成は他のプロジェクトではあまり例を見ないが、フランスならではのプロジェクトの複雑さの一端を示している。まずは、その複雑なチーム構成となった経緯から説明していこう。

PdPプロジェクトが始まったのは2006年、アーキテクト選定のための2段階コンペが実施された。第1段階目のコンペは誰でも参加できるようにその門戸は広く開放されたため多数の応募を集めたが、そこから数者が絞られて第2段階に進んだ。各応募者は音響設計者をそのデザイン・チームに含めることが義務付けられたが、アーキテクトの数の多さに対して音響設計者の数は非常に限られていることから、音響設計者は複数のアーキテクトのチームに属することが認められた。第1段階において永田音響設計にはジャン・ヌーベルを含めて8者からの協力要請があった。この中にロサンゼルスからの有力なアーキテクトが含まれていて、我々のUS事務所(ロサンゼルス)とはすでにいくつかのプロジェクトを一緒にやってきており、お互いに相手をよく知った近い関係にあった。そしてこのアーキテクトからは、このPdPのプロジェクトに関しての専従的な関係が要請された。すなわち、このロサンゼルスのアーキテクトのみとデザイン・チームを組み、他のアーキテクトからの協力要請をすべて辞退する、というものである。我々にとって簡単な決断ではなかったが、結果としてはこの提案を受けることにした。8者からの協力要請すべてにとても応じきれなかったことも大きな要因であった。

コンペの第1段階では98もの応募者を集めたが、第2段階においては6者に絞られた。我々がチームを組んだロサンゼルスのアーキテクトは、実は残念ながら第2段階に進むことができなかったのである。第2段階に進んだ6者のうちの一人、ジャン・ヌーベル氏自身から電話が掛かってきたのは、6者のアーキテクトの名前が発表されたその日のことであった。我々が第1段階での協力要請を辞退した後、ヌーベル氏はマーシャル・デイ社とデザイン・チームを組んでいたのであるが、第2段階に進むにあたって、永田音響設計をさらにパーソナル・アドバイザーに加えたいと申し入れてきたのである。果たして、実際の設計作業に進んだ際に、複数の音響設計者がどのような形で一つのプロジェクトに係わることができるのかという大きな課題はあったものの、ジャン・ヌーベル氏のようなビッグ・ネームからの協力要請を一度ならず二度も辞退することはできなかった。結果として、ヌーベル・チームは第2段階のコンペに勝ち、実際の設計が始まることになる。以上が、複数の音響設計者が一つのプロジェクトに係わることになった経緯である。

さて実際の設計のプロセスであるが、これは実は、当初考えていたよりはるかにスムーズに進んでいったといってよい。マーシャル・デイ社の音響設計者としての立場、永田音響設計のパーソナル・アドバイザーとしての立場を明確にするため、両者が同じテーブルに着いて議論することは避け、我々のコンサルテーションの対象を、設計者であり我々のアドバイスの相手であるジャン・ヌーベル氏およびヌーベル事務所に限るよう提案したのである。音響設計者間の意見の食い違いは、例えそれがあったとしても、すべて建築設計者側の判断として処理するということであり、我々は一度もマーシャル・デイ社側と直接顔を合わせて議論を戦わせることなく、すべての設計プロセスを終了することができた。コンピューターのシミュレーション・スタディによるホール室形状の検討、ホール内装材料の仕様の検討、1/10模型実験によるエコーチェック、等々すべて必要な作業は他のプロジェクトと同様のプロセスで実施した。ヌーベル事務所内では、双方の音響コンサルタントの意見の食い違いの調整作業が多々あったと思われるが、それらの問題は我々の方に持ち込まれることなく全てヌーベル事務所内で処理されたのである。

建設現場における我々の関与はかなり限られた範囲のものであったので、その全てを知り得ている訳ではないが、実際の現場においては、処理しきれない数多くの問題が残されていったに違いない。建設工事はかなり遅れ、最終的には全ての工事が完了する前に、1月14日のオープニングを迎えたというのが実情である。新ホールのレジデント・オーケストラであるパリ管弦楽団(Orchestre de Paris)が、ホール内で初めての音出し、リハーサルを行ったのは、実に前日の1月13日のことであった。ホールの内部だけは何とか格好を付けて聴衆を迎え入れてオープンはしたものの、外装部分には未だ多くの工事が残っており、一部には工事用の足場も残されたままの状況であった。

音響についても調整も何も行われないままでのオープニングであったし、それ以降もほとんど毎日のようにリハーサル、コンサートのスケジュールが目白押しで、正直なところそれらの間隙を縫うように、工事を完了して調整を続けていく以外にない。特に空席時のリハーサルにおいては、あきらかに残響が長過ぎる状況であり、今後の調整を待つ必要があるが、満席時のコンサートにおいては、十分な残響感を感じさせる中で十分クリアな音を楽しむことができている。音響調整未了という悪条件のもとでの音響の印象としては悪くなかったので、ほっと胸を撫で下ろしているところである。(豊田泰久記)

- フィルハーモニー・ドゥ・パリ

http://philharmoniedeparis.fr/en/

世界劇場会議国際フォーラム2015−「社会包摂と劇場経営」

世界劇場会議 名古屋が主催した標記フォーラムに初めて参加した。同会議は、1993年に名古屋で開催された世界劇場会議93を契機に組織された“舞台芸術をとりまく人々を結びつけるヒューマンネットワークの支援活動をおこなうNPO”(同会議WEBページより)である。以来、海外からも講演者を招いたフォーラムの開催や世界劇場会議名古屋文化賞の主催などの活動を続けている。フォーラムはこれまで愛知芸術文化センターで開催されてきたが、今年は諸般の事情により可児市文化創造センターalaでの開催となった。

さて、今年のテーマにある”社会包摂”は馴染みのない言葉である。英語の”Social Inclusion”の訳であるが原語でもまだピンとこない。”Social Exclusion(社会的排除)”に対立する概念と説明されてようやくイメージが浮かんできた。”障害のある人、高齢者や子ども、失業や貧困など問題を抱える人など、社会から排除の対象とされやすい、社会から孤立しやすい人々に対して、自らが地域社会の一員であると自覚できる機会をつくり、社会的孤立に起因する諸課題を解決しようとするのが社会的包摂の考え方です”(衛紀生 可児市文化創造センター館長の基調講演原稿より)。そして、文化芸術振興基本法に基づき閣議決定された第3次の「文化芸術の振興に関する基本方針」には、「文化芸術は、子ども・若者や、高齢者、障害者、失業者、在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会的基盤となりうるものであり、昨今、そのような社会包摂の機能も注目されつつある」と記されている。すなわち、文化芸術の一端を担う劇場・ホールには、芸術性の高い事業や場の提供だけではなく、いじめ・学級崩壊や高齢化といった社会問題や課題に対応したプログラムの提供など、人々の普段の生活にコミットする役割も求められているのである。さらに同基本方針には、「文化芸術への公的支援に関する考え方を転換し、社会的必要に基づく戦略的な投資と捉え直す」とある。これまで公的支援は赤字補填の意味であると理解していただけに、この“戦略的投資”という考え方は強く記憶に残った。

フォーラムでは、文化庁文化部長による文化政策に関する特別講演と3編の基調講演に続いて、地域の劇場・ホールにおける社会包摂の実践事例紹介、ディスカッション、質疑応答が行われた。英国からも複数の講演者が招かれていた。英国では、1946年のアーツ・カウンシル設立以来、政府から財政支援を受けている英国の芸術団体には、すべての人々がその団体が作成する作品・プログラムを容易に享受できるようにしなければならない、という義務が課せられている。以前、英国のオーケストラによる音楽教育プログラムの歴史の長いことを紹介しているが(本News 13-04号)、1946年といえば第二次世界大戦直後で、この時期にすでに社会包摂の考え方が規定されたのは意義深い。一方質疑応答では、これから劇場・ホールを建設することを考えている関係者からの、可児市文化創造センターの特徴的な運営に関する質問が多く、フォーラムのテーマとのすれ違いを感じないではなかった。

劇場・ホールによる社会包摂の役割を強調する裏には安定的な予算獲得の思惑も感じないではないが、”社会的必要に基づく戦略的投資とその実践という本来の目標を常に目指して欲しい。(小口恵司記)

日本建築学会 講習会「天井等の非構造材の落下被害防止指針・同解説」

1月29日、日本建築学会の主催による講習会が開かれた。その内容は、東日本大震災による被害を受けて建築学会内に設けられた「非構造材の安全性評価及び落下事故防止に関する特別調査委員会」が刊行した、非構造材(内装材や設備機器等)の計画・設計・施工方法等に関する指針の解説である。少々混乱するが、先に施行された特定天井についての講習会ではない。同委員会の委員長である東京大学の川口健一先生は阪神淡路大震災のころから非構造材の落下による被害に着目され、その研究・調査の成果を報告しておられる。当時の大型公共施設を対象に行った調査では、地震によって柱・梁・スラブ等の構造上重要な骨組みに致命的被害が生じた建物はほとんどなく、むしろ非構造材の崩壊・落下被害の方が目立っていたそうである。「建築空間の中でも人に近く、安全性や快適性を創出するはずの内装材が、突然凶器となる。」これは講習会案内にも記された文章であるが、非常にショッキングである。地震への対策として今まではその影響を減ずる耐震・制震・免震が着目されてきた印象を受けるが、震災時の天井崩落事故の教訓もあって骨組みの耐震性のみならず身近な内装材に潜む危険にも高い関心が寄せられている。

本指針は安全かつ快適・豊かな建築空間実現に向けた計画手法を2つの観点から見直している。一つは当たり前のことであるが、いかなる状況でも室内の安全性を低下させることは許されないとする「人命保護(安全性)」の観点である。大惨事となった笹子トンネル以外にも、ロンドンのアポロ劇場の天井崩落事故など平時・災害時を問わず、世界中で多数の非構造材の落下事故が起きていることを啓発している。もう一つは平時・災害時それぞれに必要な建築用途に対して求められる性能を実現することと、災害発生後においても維持または早期復旧することを目指す「機能実現・維持」の観点である。

講習会ではこれらの観点を踏まえた建築・設備計画、地震やその他の外力による損傷・劣化に対する制御の考え方とその仕様・工法・施工事例等が紹介された。「人命保護」の観点では、仕上げ無しの直天井や、膜天井等による軽量柔軟化の対策を基本とし、「機能実現・維持」の観点から要求される機能に応じて「準構造(仕上げ材まで全てを構造として計画する)」等の方法を用いることも推進している。更に下地を含む非構造材を落下防止ワイヤーやネットなどで支持するフェールセーフについても、ベルリンスタジアムなどを例に、ネットの存在による不安感を煽らずに美しい天井が仕上げられると紹介していた。また、吊天井に作用する水平力(地震力等)の制御方法として、現在はスリットを設けることが多く採用されている。しかしここでは、計算により吊天井と壁で構成される系の強度を検証すれば、スリットなしでも水平力を制御できるということを紹介していた。安全性を確保した条件の下、要求される機能を実現する方法が少ない現状、こうしたいろいろな角度からのアプローチにより、機能を満たすための選択肢が増えることに期待したい。

音響的な立場から見れば、ホールのような建築空間では低音域の反射性能を確保するために重く剛性の高い天井は重要な条件であり、準構造はこれを実現する方法として優れている。しかしながら、採用に当たりそのハードルは決して低くない。「現状復旧」を目指す天井改修工事では、コストや工期の観点から準構造とすることが難しく、特定天井の仕様に基づいた改修計画を行っている。この場合、音響的に重要な天井材は変更しないこと、開口となるスリットの影響を少なくすることなどを検討しているが、それも可能でない場合、施設の利用状況など様々な条件を考慮した判断が求められる。これ以外にも、例えば防振遮音構造はブレース等で防振側と固定側が繋がることや隙間等が許されない。性能確保と安全性をどう両立させるかが課題である。本指針の刊行に先立ち、建築基準法では特定天井に関する法律が施行されたり、新聞等ではフェールセーフの工法例が紹介されたりと高い注目を集めている。講習会でもこの指針は決して完成版ではないと言及されていたが、多方面からの意見発信や情報の共有・更新によって実用性の高い指針が構築されることを願いたい。(和田竜一記)