北京・中央音楽学院の新ホール

北京の中央音楽学院では新ホール(音楽庁)の建設工事が進んでいる。設計は華通設計顧問工程有限公司(北京)、弊社が建築音響のコンサルティングを担当している。

中央音楽学院は、東北魯迅文芸学院音楽系、華北大学文芸学院音楽系、国立北平芸術専科学校音楽系、上海中華音楽院、香港中華音楽院ほかが合併して1950年天津に設立された。その後1952年に燕京大学音楽系が参加し、1958年に北京市西城区復興門地区(清朝光賜驍フ出生地址)に移転して現在に至っている。専攻コースは、作曲、指揮、弦・管・打楽器・ピアノなどの西洋楽器と声楽、琴・琵琶・二胡を始めとする中国伝統楽器の他に、現代電子音楽、音楽教育、音楽療法、珍しいところでヴァイオリン製作など多岐にわたる。2013年現在、350名を超える指導者のもと2,000名弱の学生が学んでいる。

本プロジェクトに関わるきっかけは2012年6月の同学院訪問であった。同時期、筆者は東京藝術大学音楽学部4号館の改修設計1にアドヴァイザーとして関わっており、その会議後の雑談で同学部音楽環境創造科の亀川教授と中原講師から同学院への訪問予定を伺った。両先生の訪問目的は、亀川研究室に留学経験のある同学院現代電子音楽コースの王氏の招きによる録音スタジオの改修・新設の打合せであった。その日程が、筆者が担当するプロジェクトのための出張予定と丁度一致し、またその関連で中国における音楽教育現場(特にハード)に対する興味もあったことから同行させていただいた。そして訪問して初めて、同学院が新ホール建設を計画しており、その建物内へのスタジオ新設も選択肢の一つであることを知った。新ホールは躯体施工を開始した段階であったが、音響設計2はまだ行われていないということで弊社の業務内容を紹介した。それがきっかけで弊社も音響コンサルタント選定のコンペに参加し、幸運にも選定された。

新ホールは、ソロ・室内楽・オーケストラのコンサートおよびオペラ上演を行う客席数800~1,200で計画されている。コンサートの場合のステージ天井高さを十分に確保するために、オペラのためのオーケストラピット迫りをステージレベルまで上げてコンサート用のステージの一部として利用する予定である。同様なコンセプトによるコンサートとオペラの高度な両立は、東京文化会館大ホール、クィーンズランド音楽院(本ニュース107号1996年11月)やバード・カレッジ(本ニュース187号2003年7月)で実現されている。

現在、設計は内装詳細を詰める段階にあり、躯体はコンクリート壁までほぼ完成の段階にある。完成は2015年末を予定している。(小口恵司記)

- 東京藝大4号館は遮音性能向上を主目的とする全面改修工事が行われており、今年4月に国際演奏芸術高度研究スクエアとしてオープン予定である。 ↩︎

- ここでいう音響設計は室内音響の検討を意味する。日本では建築内装や関連各設備を含めた実施設計を終えて発注という流れが一般的であるが、中国は建築構造体の設計を終えた段階で構造体工事の発注が行われる。 ↩︎

シリーズ 古きホール、音響技術をたずねて(7)

音場の拡散性と音のハリネズミ

室内で音を発生すると、音は周囲の天井、壁、床などから反射し、複雑な音場を構成する。室内のあらゆる点で音の強さと入射方向が均等な音場を完全な拡散音場といい、これを前提として残響理論が展開されてきた。一方で豊かさを指向するコンサートホールではある時期、拡散音場を理想として、天井、周壁に入射音を散乱させる構造を全面的に採用した例もあった。しかし、現在の室内音響設計では側方からの反射音が最大の関心事である。

通常のホールでは天井や壁の反射面への入射音を散乱させる目的で様々な構造の拡散体が使用されており、とくに側壁の形状は建築意匠からも、音響的にもそれぞれの主張が交錯する点である。今回紹介する通称‘音のハリネズミ(der Igel )’(写真1参照)は音場の1点で音の入射分布を視覚的にとらえる方法で、1953年、西ドイツのR. Thieleによって発表された1)。彼は同時に指向性分布の指数の計算方法も示した。指向性分布の測定に関する研究は当時、唯一ともいえるものであった。

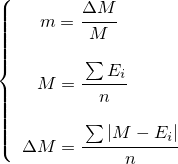

それは、点音源を舞台に設置し、受音点に指向性の鋭いマイクロホンを置き、各方向からの音圧レベルを記録し、各方向からの入射音の強さを求め、それに比例した長さの針金を金属球に刺し、音の方向性を表す手法である。また、この音のハリネズミから指向拡散度‘d ’という指標が示されている。指向拡散度‘d ’は完全拡散音場で1、自由音場で0となる0~1の値で音場の拡散性を表す。

(1), (2)式において、Ei はハリネズミにおいてi 方向の音の強さ、n は測定本数、m0 は自由空間でのm の値である。

(残響室における測定例)

このハリネズミの観測装置をスタジオ現場で使ったのは、まだ旧NHKホールが活躍していた時代である。JOAK東京放送会館の一角に、旧NHKホール(室容積:8,700 m3)の舞台側を含む約2/3程度の床面積のホールそっくりのクラシック音楽用のCR507スタジオ(室容積:5,000 m3)が開館した。ところが、このスタジオの音響は現業関係者から不評で、一口にいえば‘音が回る’、‘分離が悪い’という内容であった。その原因の解明に使用したのが、当時、NHK総合技術研究所 試作部で製作したばかりのこの音のハリネズミ観測装置であった。その測定結果は‘二つのラジオスタジオの音響特性の比較’というタイトルで、NHK総合技研音響研究部、建築音響委員会資料(1966年7月25日)として、山本照ニ、若栗尚、永田穂3名により報告されている。また同文の内容はDr. W. Kuhlの斡旋で西独放送研究所の特別号にも記載された3)。NHK総合技研で開発した一連の装置、点音源発生器(紙鉄砲)、マイクロホン回転装置などは試作研究費で製作され、その後、解体され残存していない。残念である。

ホールやスタジオの音場の視覚化の手段として、ここに示した‘音のハリネズミ’は当時のアナログ手法の最終段階のひとこまではなかったかと思う。音場の解析や音響設計にディジタル手法が普及するのは、もう少し後になってからである。

NHK総合技研でディジタル方式の発端を開いたのは記録研究室の林謙二君で、当時のビデオ装置を使って、1970年、最初のディジタル録画の記録に成功した。その後、LP時代を経て、ソニー研究所に移籍した中島平太郎氏の総合的なシステム創りによって、CDが誕生した。CDが誕生してから約30年、NHK総合技研の音響研究部が誕生して今年で約半世紀になる。(永田 穂記)

文献

- R.Thiele: Richtungsverteilung und Zeitfolge der Schallrückwürfe in Raumen, Acustica, 3 (1953), 291

- 永田穂: 「新版 建築の音響設計」5章3節 (1991), 111

- M.Nagata: Rundfunktechn. Mitteilungen Band, 13 (1969), 208

技術講習会「最近の固体音問題」に参加して

昨年12月11日、日本音響材料協会主催の「最近の固体音問題」と題する講習会が開催された。上階で子供が飛び跳ねる音がうるさい、離れた場所にあるはずの設備機器動作音がオフィス内で聞こえるなど、建物内部では用途や周辺環境によって固体音をめぐるトラブルは様々である。講習会に参加された方々の中には建築や不動産関係の方も多く見受けられ、実務経験も豊富な先生方に熱心に質疑していた。

音は、伝搬方法の違いにより空気伝搬音(空気音)と固体伝搬音(固体音)に分類できる。空気音は空気中に発せられた音が空気を媒介として伝搬する音、固体音は設備機器などの振動が躯体中を伝搬し、最終的に音として室内に放射される音をいう。固体音は空気音と異なり、原因となる音源を認識し難いこともあり、やかましい・気になるといった印象を誘引しがちである。その低減対策としては、振動源となる設備機器や内装材を防振材料により支持する方法があり、これらによって躯体への振動の伝搬や室内に放射する音のレベルを低減できる。ただし、防振材料の選定を誤ると振動を増幅させることもあるため、対策には専門知識を要する。

講習会では建物に近接する鉄道等の交通機関、建物内の設備機器、及び飛び跳ね等生活に伴う様々な行動に起因する各種の固体音を対象に、これらの実状や低減対策等の実務的な音響技術から、固体音によるトラブル・紛争等の社会問題まで広範囲な内容が取り上げられていた。併せて防振対策の注意点として実際の施工現場で起こりやすい施工ミス等も紹介され、現場で実務を行う者にとって参考となる内容であった。

また、日本大学の井上勝夫先生は、固体音の評価や基準と共に、共同住宅において騒音が原因となるトラブルの実状や裁判の争点に関する内容を、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの統計を引用してお話された。この統計によると、新築共同住宅における専門家への相談内容は騒音に関する問題が他に比べて非常に多いとのこと。中でも床衝撃音による相談が多くを占めており、裁判のような紛争処理にまで発展する問題の多くは固体音をはじめとする騒音である。先生はこれらを踏まえて、学会の立場として共同住宅購入者の音環境に関する意見を聞き、これを反映した評価基準を作成することの重要性を語っておられた。

共同住宅の計画では、どうしてもコストや住居スペースの確保が優先されがちである。そのため、トラブルとなっている多くの騒音は、現在の技術を用いれば低減可能な範囲であっても必ずしも十分な対策がとられていないことが多い。適切な音環境の実現に対しては、建設計画の初期段階からコストやスペースの確保と同等に騒音低減対策が取り扱われるべきであることを、この講習会を通じて、改めて感じた。(和田竜一記)